2014年01月24日

すべての天草市民に見てもらいたい自治基本条例案2

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

昨年天草市自治基本条例について危険な点を幾つか書いた。

前回の記事を読まれてない方は→こちらから

その後調べてわかったことは、今の憲法学者のほとんどが左翼思想にあるらしい。

「基本的人権の尊重」とか「戦争放棄」とか「男女平等」とかに特化して一生懸命研究しようなんて思うのは、そういう方々しかいないとある憲法学者がおっしゃってた。

憲法学者と言われる方々が憲法を勉強していない国民に説明すると全部信じてしまうから国民を洗脳するのに手っ取り早いらしい。

天草にもこういう条例案ができるわけだと

確かにその主張に納得できた。

※こういう風に書くと戦争容認か?とか軍国主義か?とか言われたりするので誤解無いように一言だけ書いておきますがすべての憲法学者が右も左も平和主義であり、軍国主義に反対です。私も同じく。

憲法学者が作った自治法案なら間違いないだろうって私も、そして天草市民のほとんどの方が思っていただろう。

これを機会に「憲法学者にも右や左があり、その法案を作る方がどの立ち位置に居るのか知った上でその法案に興味を持ち目を通す必要がある」ということを覚えて置かないといけないなぁと思いました。

そして以下が重要です↓ここを読んでいただきたい。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

1月18日の産経新聞に『中高生のための国民の憲法講座』第29講という題名で憲法学者八木秀次先生の記事があって天草市基本自治条例にも関係することが書いてあったので 転載いたします。立ち位置はもちろん保守憲法学者の方です。

↓↓↓↓↓↓以下産経新聞より転載です↓↓↓↓↓↓

【前回は、近代の国家は「国民国家」という性格を持ち、「国民」全員が国防の任を負うこと、そのため各国の憲法には「国防の義務」の規定があるが、日本国憲法にはなく、近代国家の憲法としては異例であることを指摘しました。

ただ、我が国も近代国民国家であることには違いなく、憲法に明文上の規定はなくとも日本国民には「国防の義務」があると考えるべきです。

「国民」が国防の義務を負うことは個々の国民の好むと好まざるとに関わらないことです。

例えば、我が国には歴史的経緯から数多くの韓国籍の人が住んでいます。在日韓国人です。

彼らの多くは日本で生まれ育ち、交友関係や生活の基盤も日本にあり、韓国への帰属意識は薄く、韓国語はできず、日本語を母語としています。

文化的には日本人と変わらず、国籍だけが韓国にあるという存在です。

そこから在日韓国人に日本の参政権を与えてはどうかという主張があり、彼らの団体もそれを強く求めています。

しかし、在日韓国人の国籍は韓国にあります。大韓民国の国民であり、韓国の「国防の義務」を負う存在です。

韓国の憲法が「すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う」(第39条)と規定しているからです。

韓国は徴兵制を採用してもいます。現在のところ、韓国の国内法で徴兵の対象は韓国の国内に住民登録をしている者のみとし、

在日韓国人を除外していますが、憲法では「国防の義務」はあり、国内法が変更されれば徴兵の対象となります。

要するに在日韓国人は韓国の「潜在的な兵士」なのです。

これは韓国籍の人に限りません。中国籍など他の外国人も同様です。ある国に国籍を有するということは、

その国の「国防の義務」を負う存在ということであり、その国の「潜在的兵士」という性格を持つということなのです。

その「潜在的兵士」である外国籍の人に、我が国の国家意思の形成に参画する権利(参政権)を賦与(ふよ)することは論理的に成り立たないことです。

地方参政権ならいいではないかという意見もありますが、地方自治は国家行政の一部を担ったもので、

その意思形成にやはり外国の「潜在的兵士」を参画させることは主権国家として論理的にできないことです。

これは外国人を排除する「排外主義」とは無関係です。民族差別でもありません。

近代の「国民国家」の性質として、それぞれの国の国民が「国防の義務」を負う存在であることから来る当然の帰結です。

もちろん、日本国籍を取得すれば、出身民族に関係なく、地方のみならず国政の参政権も得られます。

現に日本国籍取得後に国会議員や国務大臣になった人もいます。

外国人参政権という主張が生じるのも憲法に「国防の義務」の規定がなく、国民に自覚がないためといえるでしょう。】

↑↑↑↑↑↑ここまで↑↑↑↑↑↑

これぞ正論ですね。

日本人みんなが当たり前に知っておかないといけないことであるのにも関わらずほとんどの方が知らない。

私の前回の主張の文章力がお粗末過ぎて申し訳ありませんでした。その理由までこんなにわかりやすくそして無駄がなく説明してあって最高に素晴らしいと思いました。こういう風に書かないといけなかったんだな、お恥ずかしい限り。

天草自治基本条例では外国人参政権を明確に付与しないと規定してもらわないといけません。付与しないと記載できないのであれば、国政参政権に準じるという自民党の提言に習う(国政に外国人参政権が認められることはおそらくあるはずがないので実質上付与しないのと同じ)。このどちらかしか無い。

重要なので繰り返します。

外国人を差別排除する「排外主義」ではありません。日本の天草の、天草の人のための条例なのでその天草市民の方たちに不利になる恐れがあるものを避けるのは当たり前のことであり、これが国に対する地方の役目でも有りそして、しっかりと自分たちで判断して決めるんだという意志を見せましょう。

タグ :天草市自治基本条例案外国人参政権

2014年01月12日

えびす神社に関する神話-牛深第六景その2

その1からお読みくださいこちら

--------------------------------------------------

むかーしむかしのその昔。

あるところに海の収穫物で豊かに暮らす兄・海幸彦と、山の収穫物で豊かに暮らす弟・山幸彦がいました。

ある日ヤマサチはウミサチに言った。

『ねぇねぇ、俺の弓矢と兄ちゃんの釣り針とっかえっこしようよ』

兄ウミサチはこれを断ります。弟ヤマサチは諦めません。2度目の頼みも断られ、3度目にやっと、ちょっとだけだぞと言ってしぶしぶ貸してもらえました。

それぞれの道具で二人は狩りをやっては見たものの全くうまく行きません。

しかもヤマサチに至っては借りた釣り針を無くす始末。

ウミサチは、だから貸したくなかったんだと怒ります。ヤマサチは申し訳なく思い自分の大事な剣を潰して釣り針を1000個作って行きましたがそれでも許してもらえませんでした。

困り果てたヤマサチは潮の路をつかさどる神さまのもとへ行き、そこで教えられたところに小舟に乗って向かいます。

そこには立派な宮殿があり、とても美しい女性、トヨタマヒメがいました。

そこで何不自由なくおもしろおかしく暮らすうち、はや3年の月日が経っていた。

--------------------------------------------------

このお話は誰もが知っているあのお話に似ていますでしょ。そうですあの浦島太郎の昔話の元になっているお話です。何に書いてあるのかというとこれが古事記に書いてあるのです。

このお話にはまだまだ続きがあり、絵本なんかでは玉手箱を開けておじいさんになりますが、もちろんこのヤマサチもある物をお土産にもらいます。そのあと鶴の恩返しの元になるお話もありますし、古事記にはとてもおもしろいお話がたくさんあります。そして何よりこれが日本人のルーツであり日本人の心のあり方なのです。

3度目に許してもらうっていうのもすぐ思い当たるでしょ?ことわざの『三度目の正直』もここからですね。

そして何より牛深に関して言えば、藍より青くにも出てきた、まさしく『嫁もらいの儀』ではないか。詳しくはこちら中盤に記載→藍より青く考察2

海文化で栄えた牛深は海にまつわるこの浦島伝説を大事にしてきたんだとそのことからもうかがい知ることができる。実際の浦島伝説の場所は宮崎市の青島なのですが、牛深にあるもので竜宮城と言って思い当たるものといえばもちろん天然記念物および名勝の『龍仙島(片島)』でしょう。さらにこの龍仙島には竜門城や竜宮女などと名付けられている石門石柱洞窟がある。

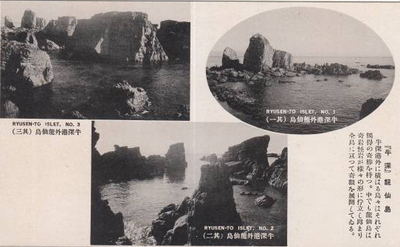

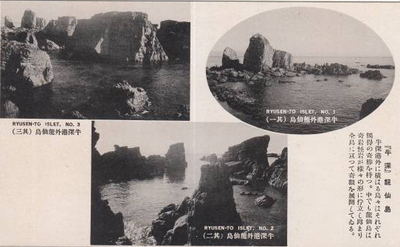

↓龍仙島の写真

うん。牛深の歴史とはこんなにも神秘的で面白い。

また脱線しそうですが少しだけw龍仙島といえば牛深中学校の校歌にも入っていましたね。でも統合でその校歌もなくなったとか。そして校歌つながりで言えば牛深小学校の校歌のメロディが浦島太郎のメロディだと最初の八景で書いた。あぁここにも浦島伝説を大事にしていた証拠を見つけた。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

前回に引き続き牛深第六景のはずですがなぜ今回の前半浦島太郎なんだ?って思われた方もいらっしゃるだろう。

その理由はこの浦島太郎の元のお話のヤマサチが実はえびす様だという説もあるのです。

えびすさまの由来は浦島を含め今回三つ書いた。もうお分かりのようにルーツすべてが神道である。神社って言うぐらいだからそうだろうとか言わないでw

当たり前になり過ぎてわからなくなってる方もいらっしゃるからあえて書きます。

この神道とはもちろん天皇家の祖先のお話であり、もっとわかりやすく言いますと天照大御神のひ孫がヤマサチでありこのヤマサチの孫がイワレビコ(初代天皇の神武天皇)であります。

そして浦島太郎のメロディを校歌にのせた牛深小学校。先人のこのメッセージを皇室神道まで結びつけた牛深の方が現在いらっしゃるだろうか。日本人としてとても大事なことを校歌で教えてくれてたと気が付いたときにとても嬉しく思った。

メロディを作れなかったからとか子供が親しみやすいメロディを乗せておけとか手を抜いて作った校歌ではなかった。

今回校歌の事まで想い馳せたのはというと、今年牛深小学校は統合され校章や校歌が変更される話を聞いたからだ。

みなさんよく考えてほしい。

『校歌は、その学校全体を象徴し、児童生徒の道徳性や情操を養ったり、所属感や一体感を醸成したりするために、学校行事等において歌われるもの」と定義されている。したがって、学校統廃合によって校歌を変更すれば、歌を媒介に地区で培われてきた学校の象徴性や共通性は、その変更を境にして、新たに塗り替えられていくものと考えられる。』

歴史や伝統というものは壊すのは簡単で、作るのはものすごい大変なのですよ。

天草市はなんてことをしようとしているのでしょう。

統合だから新しくしないとしょうがないじゃんっていいますか?

よく聞いてください。

もともとどういう過程でそんな風に決まったのか知りません。ですが答えとして予想は出来ます。

中核となる牛深小学校へ規模の小さな他の学校を吸収するのではなく、あくまでも各校は対等に統合する姿勢を見せたということだろう。なんでも平等平等って言えばいいんでしょうか?実質的観点から見てみますよ、校舎は牛深小学校を使うのでしょ?立地的にすでに平等じゃないじゃん。しかも遠い小学校だったところはスクールバス?これだって逆差別じゃない。実際やってることは吸収であって対等統合ではない。

校歌や校章誰が変えようって言ったの?吸収じゃ嫌だって反対意見が地元の人から出たの?統合される側の地元の人は吸収でもしょうがないって思ってるんじゃない?牛小卒業した人は自分の母校の校歌や校章無くなっていいの?牛深の人目を覚まして!牛深小はあるのにもう自分が卒業した小学校ではなくなるこの意味のわからなさに違和感はありませんか?今のように何の議論もなく変わっていいの?

このことを思うと私は身を削がれる想いがしますよ。

これまで永らく継承されてきた校章や校歌に込められているメッセージの意味を学んだうえで、その理解を前提にして、今度は現世を生きる我々が後世にメッセージを残していくという学びの循環が大事であり使命ではないのでしょうか?

こういうことを考えながら描いた私の渾身牛深第六景。

近年私が一番大事にしている描き方、現代浮世絵での『船津郷恵美須神社』。

公開します。(クリックにて拡大)

鳥居からの恵美須神社を描く予定でしたがそれでは前回掲載させてもらった歴史研究家の方と同じ構図になってしまうのでこういう構図で描きました。

この想い牛深の人に、そして天草の人に届け!

--------------------------------------------------

むかーしむかしのその昔。

あるところに海の収穫物で豊かに暮らす兄・海幸彦と、山の収穫物で豊かに暮らす弟・山幸彦がいました。

ある日ヤマサチはウミサチに言った。

『ねぇねぇ、俺の弓矢と兄ちゃんの釣り針とっかえっこしようよ』

兄ウミサチはこれを断ります。弟ヤマサチは諦めません。2度目の頼みも断られ、3度目にやっと、ちょっとだけだぞと言ってしぶしぶ貸してもらえました。

それぞれの道具で二人は狩りをやっては見たものの全くうまく行きません。

しかもヤマサチに至っては借りた釣り針を無くす始末。

ウミサチは、だから貸したくなかったんだと怒ります。ヤマサチは申し訳なく思い自分の大事な剣を潰して釣り針を1000個作って行きましたがそれでも許してもらえませんでした。

困り果てたヤマサチは潮の路をつかさどる神さまのもとへ行き、そこで教えられたところに小舟に乗って向かいます。

そこには立派な宮殿があり、とても美しい女性、トヨタマヒメがいました。

そこで何不自由なくおもしろおかしく暮らすうち、はや3年の月日が経っていた。

--------------------------------------------------

このお話は誰もが知っているあのお話に似ていますでしょ。そうですあの浦島太郎の昔話の元になっているお話です。何に書いてあるのかというとこれが古事記に書いてあるのです。

このお話にはまだまだ続きがあり、絵本なんかでは玉手箱を開けておじいさんになりますが、もちろんこのヤマサチもある物をお土産にもらいます。そのあと鶴の恩返しの元になるお話もありますし、古事記にはとてもおもしろいお話がたくさんあります。そして何よりこれが日本人のルーツであり日本人の心のあり方なのです。

3度目に許してもらうっていうのもすぐ思い当たるでしょ?ことわざの『三度目の正直』もここからですね。

そして何より牛深に関して言えば、藍より青くにも出てきた、まさしく『嫁もらいの儀』ではないか。詳しくはこちら中盤に記載→藍より青く考察2

海文化で栄えた牛深は海にまつわるこの浦島伝説を大事にしてきたんだとそのことからもうかがい知ることができる。実際の浦島伝説の場所は宮崎市の青島なのですが、牛深にあるもので竜宮城と言って思い当たるものといえばもちろん天然記念物および名勝の『龍仙島(片島)』でしょう。さらにこの龍仙島には竜門城や竜宮女などと名付けられている石門石柱洞窟がある。

↓龍仙島の写真

うん。牛深の歴史とはこんなにも神秘的で面白い。

また脱線しそうですが少しだけw龍仙島といえば牛深中学校の校歌にも入っていましたね。でも統合でその校歌もなくなったとか。そして校歌つながりで言えば牛深小学校の校歌のメロディが浦島太郎のメロディだと最初の八景で書いた。あぁここにも浦島伝説を大事にしていた証拠を見つけた。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

前回に引き続き牛深第六景のはずですがなぜ今回の前半浦島太郎なんだ?って思われた方もいらっしゃるだろう。

その理由はこの浦島太郎の元のお話のヤマサチが実はえびす様だという説もあるのです。

えびすさまの由来は浦島を含め今回三つ書いた。もうお分かりのようにルーツすべてが神道である。神社って言うぐらいだからそうだろうとか言わないでw

当たり前になり過ぎてわからなくなってる方もいらっしゃるからあえて書きます。

この神道とはもちろん天皇家の祖先のお話であり、もっとわかりやすく言いますと天照大御神のひ孫がヤマサチでありこのヤマサチの孫がイワレビコ(初代天皇の神武天皇)であります。

そして浦島太郎のメロディを校歌にのせた牛深小学校。先人のこのメッセージを皇室神道まで結びつけた牛深の方が現在いらっしゃるだろうか。日本人としてとても大事なことを校歌で教えてくれてたと気が付いたときにとても嬉しく思った。

メロディを作れなかったからとか子供が親しみやすいメロディを乗せておけとか手を抜いて作った校歌ではなかった。

今回校歌の事まで想い馳せたのはというと、今年牛深小学校は統合され校章や校歌が変更される話を聞いたからだ。

みなさんよく考えてほしい。

『校歌は、その学校全体を象徴し、児童生徒の道徳性や情操を養ったり、所属感や一体感を醸成したりするために、学校行事等において歌われるもの」と定義されている。したがって、学校統廃合によって校歌を変更すれば、歌を媒介に地区で培われてきた学校の象徴性や共通性は、その変更を境にして、新たに塗り替えられていくものと考えられる。』

歴史や伝統というものは壊すのは簡単で、作るのはものすごい大変なのですよ。

天草市はなんてことをしようとしているのでしょう。

統合だから新しくしないとしょうがないじゃんっていいますか?

よく聞いてください。

もともとどういう過程でそんな風に決まったのか知りません。ですが答えとして予想は出来ます。

中核となる牛深小学校へ規模の小さな他の学校を吸収するのではなく、あくまでも各校は対等に統合する姿勢を見せたということだろう。なんでも平等平等って言えばいいんでしょうか?実質的観点から見てみますよ、校舎は牛深小学校を使うのでしょ?立地的にすでに平等じゃないじゃん。しかも遠い小学校だったところはスクールバス?これだって逆差別じゃない。実際やってることは吸収であって対等統合ではない。

校歌や校章誰が変えようって言ったの?吸収じゃ嫌だって反対意見が地元の人から出たの?統合される側の地元の人は吸収でもしょうがないって思ってるんじゃない?牛小卒業した人は自分の母校の校歌や校章無くなっていいの?牛深の人目を覚まして!牛深小はあるのにもう自分が卒業した小学校ではなくなるこの意味のわからなさに違和感はありませんか?今のように何の議論もなく変わっていいの?

このことを思うと私は身を削がれる想いがしますよ。

これまで永らく継承されてきた校章や校歌に込められているメッセージの意味を学んだうえで、その理解を前提にして、今度は現世を生きる我々が後世にメッセージを残していくという学びの循環が大事であり使命ではないのでしょうか?

こういうことを考えながら描いた私の渾身牛深第六景。

近年私が一番大事にしている描き方、現代浮世絵での『船津郷恵美須神社』。

公開します。(クリックにて拡大)

鳥居からの恵美須神社を描く予定でしたがそれでは前回掲載させてもらった歴史研究家の方と同じ構図になってしまうのでこういう構図で描きました。

この想い牛深の人に、そして天草の人に届け!

2014年01月12日

えびす神社に関する神話-牛深第六景その1

昨年10月にこのブログで個人的天皇論を書いた。

それに続く私の『牛深八景』第六景。題材は船津郷『恵美須』神社です。

(船津郷については第一景記載関連リンク)

この題材を描こうと思っていると地元の歴史研究家の方とお話した時に、漢字は『恵比須』神社と書きなさいと教えられた。

そしてその方も船津郷恵比須神社を描かれていた。(公開承諾済)

↓↓↓こちら↓↓↓

長い年月木々の自然に囲まれ海を望んで船津郷の人々の海の豊漁と安全をお守りくださっている。実に細かく描かれていて、やはりその一つ一つの歴史を調べながら描かれていた。

私も牛深の歴史を調べながらここを描こうと思っていた。その方も描かれていたのを見て答え合わせではないけれど、間違っていなかったと安心して自分の進む道は間違いではなかったんだと嬉しかった。

このえびす神社というものは全国に数多く祭られている。由来もまた多数あり現在でははっきりと確定するまでの材料はない。そのえびすという漢字もまた私なりに持論があった。この件に付いては恐れ多いですがその方に多少異論を唱えることとなりますお許し下さい。

(以下よく見ないと違いがわかりづらいですが、漢字表記の違いです。)

『恵比須』と書くときの意味はやはりその漢字を使っている本社に由来すると思う。『恵比須』神社が祀っているのは『事代主大神』です。この事代主(ことしろぬし)は大国主(おおくにぬし)とカムヤタテヒメとの間に生まれた子供であります。親である大国主とはいわゆる大黒様のことで御存知の通り出雲大社(いずもおおやしろ)に祀られていますね。このように七福神の一人としてのえびすさまなので『恵比須』と書く。というのがその歴史研究家の方のお考えだろう。

ここまで見るとみなさんもそう思われるでしょう。そこで今その船津郷の鳥居の漢字を見てみた。

お分かりの通り近年鳥居は新しくなっており『恵美須』と書いてある。

ここからが私の船津郷えびす持論である。上記した事代主説ではなく私はその他の説のえびす信仰が混ざっているのではないかと思う。

『古事記』において国産みの際、イザナギとイザナミは子供を産む。その第一子である蛭子(ひるこ)神を『えびす』と呼び当て字で『恵美須』となった。この当て字を使っている神社もまた全国に多数ある。こちらの説を牛深では押したい。

先ほどの鳥居の写真は近年新しくなったと書いたが、ここで以前の鳥居の文字写真もあるのでお見せします。

(経年劣化しておりますのでわかりやすく画像解析してます。)

おそらく『恵美須社』と書いてあるのだと思う。『び』は『比』ではないですね。必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんがこれは当て字説の可能性が高いと思われます。

以前の鳥居が建てられたのはおそらく今の場所に恵美須様が祀られた時だと思うので昭和36年熊本県知事は寺本広作さんの時代。これは鳥居横にある整地記念碑に寺本さんのお名前が有ることでわかります。

元々この恵美須様はどこにいらっしゃったかというと

一文字防波堤の辺りが埋め立てられるずっと前に、第五景で紹介した『べざいてん』と同じような松の生えた小さな島がありそこに祀られていたそうだ。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

うーん。調べたことや書きたいことがたくさんありすぎて長くなりすぎてしまうな・・・

必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんと書いたのにもまた理由があり、ここでこの恵美須神社の上にあるこんぴら神社についても書く予定だったのですがほんとに長くなってしまうのでそれはまた八景以外で書くことにします。

そのお話も牛深にとっては重要でぜひこの六景に入れたかったのですが無理みたいです。

寺本県知事が出てきましたので県知事つながりで今話題の細川さんの話題も少し。私が子供の頃まだハイヤ大橋が出来る前に先立って瀬戸脇大橋というものが牛深に出来た。この時の県知事が細川さんで開通式にいらっしゃってそのとき初めて見て子供ながらにカッコイイと思った。その後私はその細川さんが提唱したアートポリス事業で出来たモダンな作りの校舎の高校に進み、何かと思い入れのある個人的には大好きな人になった。

もちろん今でもそれは変わりませんが、熊本県二人目の総理大臣になられてその辞め方に賛否ありました。その時代の世界情勢を考えると難しい判断だったと多少政治がわかるようになった今想像してみると納得もできた。だが細川さんがやめたことによりその後細川さんが一番恐れた社会党からの総理が誕生する。これでは何のために辞めたのかわからない。細川批判するつもりはないです。先のことは誰にも解らない。だがこれが原因で村山談話や河野談話がうまれる。最新の新聞ニュースによればこの談話は日本独自の事なのに、韓国政府と何度もやりとりして書きなおし発表したものだという証拠が出てきた。しかも当時慰安婦への聞き取り調査はほんとにただの聞き取り調査で証拠も、聞いた証人がどういう人なのかも全く調べられていなかった。いわば韓国政府が言うことを全部鵜呑みにした日本の公式発表だったのだ。

このおかげで今の日本がどれだけ苦しめられているのか。

東京都の予算は韓国の国家予算よりも多い。ましてやその他のアジアの国家よりももちろん多い。ある意味予算だけで見るとアジアの一つの国と思ってもらってもおかしくない。その都知事に細川さんが出馬される可能性があるとのこと。出るのであれば熊本県人としては応援したい。だが民主党や小沢さんと協力するのはせめてやめてほしい。

お金で比べるものじゃないけど5000万の献金を追求して、50億の費用をかけて都知事選をやるという。そして今の誰を押したらいいのかわからない候補者を見る。そのまま猪瀬さんの方が良かったのではないか。東京都とはそういうところだ。

あ---脱線しすぎましたww

私の第六景は初の二回またぎ。申し訳ございませんm(__)m

その2へつづくこちら

それに続く私の『牛深八景』第六景。題材は船津郷『恵美須』神社です。

(船津郷については第一景記載関連リンク)

この題材を描こうと思っていると地元の歴史研究家の方とお話した時に、漢字は『恵比須』神社と書きなさいと教えられた。

そしてその方も船津郷恵比須神社を描かれていた。(公開承諾済)

↓↓↓こちら↓↓↓

長い年月木々の自然に囲まれ海を望んで船津郷の人々の海の豊漁と安全をお守りくださっている。実に細かく描かれていて、やはりその一つ一つの歴史を調べながら描かれていた。

私も牛深の歴史を調べながらここを描こうと思っていた。その方も描かれていたのを見て答え合わせではないけれど、間違っていなかったと安心して自分の進む道は間違いではなかったんだと嬉しかった。

このえびす神社というものは全国に数多く祭られている。由来もまた多数あり現在でははっきりと確定するまでの材料はない。そのえびすという漢字もまた私なりに持論があった。この件に付いては恐れ多いですがその方に多少異論を唱えることとなりますお許し下さい。

(以下よく見ないと違いがわかりづらいですが、漢字表記の違いです。)

『恵比須』と書くときの意味はやはりその漢字を使っている本社に由来すると思う。『恵比須』神社が祀っているのは『事代主大神』です。この事代主(ことしろぬし)は大国主(おおくにぬし)とカムヤタテヒメとの間に生まれた子供であります。親である大国主とはいわゆる大黒様のことで御存知の通り出雲大社(いずもおおやしろ)に祀られていますね。このように七福神の一人としてのえびすさまなので『恵比須』と書く。というのがその歴史研究家の方のお考えだろう。

ここまで見るとみなさんもそう思われるでしょう。そこで今その船津郷の鳥居の漢字を見てみた。

お分かりの通り近年鳥居は新しくなっており『恵美須』と書いてある。

ここからが私の船津郷えびす持論である。上記した事代主説ではなく私はその他の説のえびす信仰が混ざっているのではないかと思う。

『古事記』において国産みの際、イザナギとイザナミは子供を産む。その第一子である蛭子(ひるこ)神を『えびす』と呼び当て字で『恵美須』となった。この当て字を使っている神社もまた全国に多数ある。こちらの説を牛深では押したい。

先ほどの鳥居の写真は近年新しくなったと書いたが、ここで以前の鳥居の文字写真もあるのでお見せします。

(経年劣化しておりますのでわかりやすく画像解析してます。)

おそらく『恵美須社』と書いてあるのだと思う。『び』は『比』ではないですね。必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんがこれは当て字説の可能性が高いと思われます。

以前の鳥居が建てられたのはおそらく今の場所に恵美須様が祀られた時だと思うので昭和36年熊本県知事は寺本広作さんの時代。これは鳥居横にある整地記念碑に寺本さんのお名前が有ることでわかります。

元々この恵美須様はどこにいらっしゃったかというと

一文字防波堤の辺りが埋め立てられるずっと前に、第五景で紹介した『べざいてん』と同じような松の生えた小さな島がありそこに祀られていたそうだ。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

うーん。調べたことや書きたいことがたくさんありすぎて長くなりすぎてしまうな・・・

必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんと書いたのにもまた理由があり、ここでこの恵美須神社の上にあるこんぴら神社についても書く予定だったのですがほんとに長くなってしまうのでそれはまた八景以外で書くことにします。

そのお話も牛深にとっては重要でぜひこの六景に入れたかったのですが無理みたいです。

寺本県知事が出てきましたので県知事つながりで今話題の細川さんの話題も少し。私が子供の頃まだハイヤ大橋が出来る前に先立って瀬戸脇大橋というものが牛深に出来た。この時の県知事が細川さんで開通式にいらっしゃってそのとき初めて見て子供ながらにカッコイイと思った。その後私はその細川さんが提唱したアートポリス事業で出来たモダンな作りの校舎の高校に進み、何かと思い入れのある個人的には大好きな人になった。

もちろん今でもそれは変わりませんが、熊本県二人目の総理大臣になられてその辞め方に賛否ありました。その時代の世界情勢を考えると難しい判断だったと多少政治がわかるようになった今想像してみると納得もできた。だが細川さんがやめたことによりその後細川さんが一番恐れた社会党からの総理が誕生する。これでは何のために辞めたのかわからない。細川批判するつもりはないです。先のことは誰にも解らない。だがこれが原因で村山談話や河野談話がうまれる。最新の新聞ニュースによればこの談話は日本独自の事なのに、韓国政府と何度もやりとりして書きなおし発表したものだという証拠が出てきた。しかも当時慰安婦への聞き取り調査はほんとにただの聞き取り調査で証拠も、聞いた証人がどういう人なのかも全く調べられていなかった。いわば韓国政府が言うことを全部鵜呑みにした日本の公式発表だったのだ。

このおかげで今の日本がどれだけ苦しめられているのか。

東京都の予算は韓国の国家予算よりも多い。ましてやその他のアジアの国家よりももちろん多い。ある意味予算だけで見るとアジアの一つの国と思ってもらってもおかしくない。その都知事に細川さんが出馬される可能性があるとのこと。出るのであれば熊本県人としては応援したい。だが民主党や小沢さんと協力するのはせめてやめてほしい。

お金で比べるものじゃないけど5000万の献金を追求して、50億の費用をかけて都知事選をやるという。そして今の誰を押したらいいのかわからない候補者を見る。そのまま猪瀬さんの方が良かったのではないか。東京都とはそういうところだ。

あ---脱線しすぎましたww

私の第六景は初の二回またぎ。申し訳ございませんm(__)m

その2へつづくこちら

2014年01月04日

ついに崎津集落の動画が完成!?

遅くなりましたが、

新年明けましておめでとうございます。

大漁旗を掲げる牛深の船団の写真を見せていただきありがとうございました。

たまたま牛深に行った私の知人は実際のその場面を見て驚いて感動したそうだ。

来年のお正月は牛深にいようかなと思った。

ということでわかるように、年末熊本に帰ってきました。というのも初詣に行くためなのですが、

年明けてすぐ私が参拝した神社『熊本大神宮』をご紹介します。

熊本の人は隣に熊本城稲荷神社や加藤神社が近くにあるので知ってる方しか行かない神社です。

この熊本大神宮は別名熊本のお伊勢さんと呼ばれているのをご存知でしょうか?

ブログ用にパチリ

奥の電気が光ってるところが熊本城稲荷神社ですね。

お伊勢さんということでわかるように、祭られてるのは『天照大御神と豊受大神』です。

日本神道の最高神は熊本ではここにいらっしゃいます。ご自宅の神棚用の天照大御神の御札みなさんお持ちですよね?

その御札は伊勢神宮からこちらに来て、ここから熊本全域に配られております。

来年は末端の神社に配られる前にここ熊本大神宮でお求めになられてみてはどうでしょうか?おすすめです。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

今回崎津をいろいろ回ってみて世界遺産にっていうPR動画を作りました。

正直言いまして3日間しか掛けなかったのでそれぐらいのクオリティなのですけど、個人的には満足してます。

天草の人に見てもらいたいかな。見てやってください。

途中出てくる、『さいのつくん』っていうゆるキャラ勝手に作りましたw

崎津のことを地元では訛って『さいのつ』と呼ぶそうだ。マントに大漁旗を羽織ってます。

崎津よ。天草の輝く星になれ!

私は『天草の崎津集落』を世界遺産へ運動を応援しております。m(__)mペコリ

新年明けましておめでとうございます。

大漁旗を掲げる牛深の船団の写真を見せていただきありがとうございました。

たまたま牛深に行った私の知人は実際のその場面を見て驚いて感動したそうだ。

来年のお正月は牛深にいようかなと思った。

ということでわかるように、年末熊本に帰ってきました。というのも初詣に行くためなのですが、

年明けてすぐ私が参拝した神社『熊本大神宮』をご紹介します。

熊本の人は隣に熊本城稲荷神社や加藤神社が近くにあるので知ってる方しか行かない神社です。

この熊本大神宮は別名熊本のお伊勢さんと呼ばれているのをご存知でしょうか?

ブログ用にパチリ

奥の電気が光ってるところが熊本城稲荷神社ですね。

お伊勢さんということでわかるように、祭られてるのは『天照大御神と豊受大神』です。

日本神道の最高神は熊本ではここにいらっしゃいます。ご自宅の神棚用の天照大御神の御札みなさんお持ちですよね?

その御札は伊勢神宮からこちらに来て、ここから熊本全域に配られております。

来年は末端の神社に配られる前にここ熊本大神宮でお求めになられてみてはどうでしょうか?おすすめです。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

今回崎津をいろいろ回ってみて世界遺産にっていうPR動画を作りました。

正直言いまして3日間しか掛けなかったのでそれぐらいのクオリティなのですけど、個人的には満足してます。

天草の人に見てもらいたいかな。見てやってください。

途中出てくる、『さいのつくん』っていうゆるキャラ勝手に作りましたw

崎津のことを地元では訛って『さいのつ』と呼ぶそうだ。マントに大漁旗を羽織ってます。

崎津よ。天草の輝く星になれ!

私は『天草の崎津集落』を世界遺産へ運動を応援しております。m(__)mペコリ