2014年01月12日

えびす神社に関する神話-牛深第六景その2

その1からお読みくださいこちら

--------------------------------------------------

むかーしむかしのその昔。

あるところに海の収穫物で豊かに暮らす兄・海幸彦と、山の収穫物で豊かに暮らす弟・山幸彦がいました。

ある日ヤマサチはウミサチに言った。

『ねぇねぇ、俺の弓矢と兄ちゃんの釣り針とっかえっこしようよ』

兄ウミサチはこれを断ります。弟ヤマサチは諦めません。2度目の頼みも断られ、3度目にやっと、ちょっとだけだぞと言ってしぶしぶ貸してもらえました。

それぞれの道具で二人は狩りをやっては見たものの全くうまく行きません。

しかもヤマサチに至っては借りた釣り針を無くす始末。

ウミサチは、だから貸したくなかったんだと怒ります。ヤマサチは申し訳なく思い自分の大事な剣を潰して釣り針を1000個作って行きましたがそれでも許してもらえませんでした。

困り果てたヤマサチは潮の路をつかさどる神さまのもとへ行き、そこで教えられたところに小舟に乗って向かいます。

そこには立派な宮殿があり、とても美しい女性、トヨタマヒメがいました。

そこで何不自由なくおもしろおかしく暮らすうち、はや3年の月日が経っていた。

--------------------------------------------------

このお話は誰もが知っているあのお話に似ていますでしょ。そうですあの浦島太郎の昔話の元になっているお話です。何に書いてあるのかというとこれが古事記に書いてあるのです。

このお話にはまだまだ続きがあり、絵本なんかでは玉手箱を開けておじいさんになりますが、もちろんこのヤマサチもある物をお土産にもらいます。そのあと鶴の恩返しの元になるお話もありますし、古事記にはとてもおもしろいお話がたくさんあります。そして何よりこれが日本人のルーツであり日本人の心のあり方なのです。

3度目に許してもらうっていうのもすぐ思い当たるでしょ?ことわざの『三度目の正直』もここからですね。

そして何より牛深に関して言えば、藍より青くにも出てきた、まさしく『嫁もらいの儀』ではないか。詳しくはこちら中盤に記載→藍より青く考察2

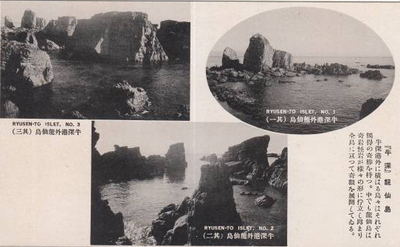

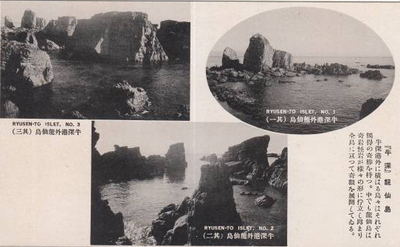

海文化で栄えた牛深は海にまつわるこの浦島伝説を大事にしてきたんだとそのことからもうかがい知ることができる。実際の浦島伝説の場所は宮崎市の青島なのですが、牛深にあるもので竜宮城と言って思い当たるものといえばもちろん天然記念物および名勝の『龍仙島(片島)』でしょう。さらにこの龍仙島には竜門城や竜宮女などと名付けられている石門石柱洞窟がある。

↓龍仙島の写真

うん。牛深の歴史とはこんなにも神秘的で面白い。

また脱線しそうですが少しだけw龍仙島といえば牛深中学校の校歌にも入っていましたね。でも統合でその校歌もなくなったとか。そして校歌つながりで言えば牛深小学校の校歌のメロディが浦島太郎のメロディだと最初の八景で書いた。あぁここにも浦島伝説を大事にしていた証拠を見つけた。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

前回に引き続き牛深第六景のはずですがなぜ今回の前半浦島太郎なんだ?って思われた方もいらっしゃるだろう。

その理由はこの浦島太郎の元のお話のヤマサチが実はえびす様だという説もあるのです。

えびすさまの由来は浦島を含め今回三つ書いた。もうお分かりのようにルーツすべてが神道である。神社って言うぐらいだからそうだろうとか言わないでw

当たり前になり過ぎてわからなくなってる方もいらっしゃるからあえて書きます。

この神道とはもちろん天皇家の祖先のお話であり、もっとわかりやすく言いますと天照大御神のひ孫がヤマサチでありこのヤマサチの孫がイワレビコ(初代天皇の神武天皇)であります。

そして浦島太郎のメロディを校歌にのせた牛深小学校。先人のこのメッセージを皇室神道まで結びつけた牛深の方が現在いらっしゃるだろうか。日本人としてとても大事なことを校歌で教えてくれてたと気が付いたときにとても嬉しく思った。

メロディを作れなかったからとか子供が親しみやすいメロディを乗せておけとか手を抜いて作った校歌ではなかった。

今回校歌の事まで想い馳せたのはというと、今年牛深小学校は統合され校章や校歌が変更される話を聞いたからだ。

みなさんよく考えてほしい。

『校歌は、その学校全体を象徴し、児童生徒の道徳性や情操を養ったり、所属感や一体感を醸成したりするために、学校行事等において歌われるもの」と定義されている。したがって、学校統廃合によって校歌を変更すれば、歌を媒介に地区で培われてきた学校の象徴性や共通性は、その変更を境にして、新たに塗り替えられていくものと考えられる。』

歴史や伝統というものは壊すのは簡単で、作るのはものすごい大変なのですよ。

天草市はなんてことをしようとしているのでしょう。

統合だから新しくしないとしょうがないじゃんっていいますか?

よく聞いてください。

もともとどういう過程でそんな風に決まったのか知りません。ですが答えとして予想は出来ます。

中核となる牛深小学校へ規模の小さな他の学校を吸収するのではなく、あくまでも各校は対等に統合する姿勢を見せたということだろう。なんでも平等平等って言えばいいんでしょうか?実質的観点から見てみますよ、校舎は牛深小学校を使うのでしょ?立地的にすでに平等じゃないじゃん。しかも遠い小学校だったところはスクールバス?これだって逆差別じゃない。実際やってることは吸収であって対等統合ではない。

校歌や校章誰が変えようって言ったの?吸収じゃ嫌だって反対意見が地元の人から出たの?統合される側の地元の人は吸収でもしょうがないって思ってるんじゃない?牛小卒業した人は自分の母校の校歌や校章無くなっていいの?牛深の人目を覚まして!牛深小はあるのにもう自分が卒業した小学校ではなくなるこの意味のわからなさに違和感はありませんか?今のように何の議論もなく変わっていいの?

このことを思うと私は身を削がれる想いがしますよ。

これまで永らく継承されてきた校章や校歌に込められているメッセージの意味を学んだうえで、その理解を前提にして、今度は現世を生きる我々が後世にメッセージを残していくという学びの循環が大事であり使命ではないのでしょうか?

こういうことを考えながら描いた私の渾身牛深第六景。

近年私が一番大事にしている描き方、現代浮世絵での『船津郷恵美須神社』。

公開します。(クリックにて拡大)

鳥居からの恵美須神社を描く予定でしたがそれでは前回掲載させてもらった歴史研究家の方と同じ構図になってしまうのでこういう構図で描きました。

この想い牛深の人に、そして天草の人に届け!

--------------------------------------------------

むかーしむかしのその昔。

あるところに海の収穫物で豊かに暮らす兄・海幸彦と、山の収穫物で豊かに暮らす弟・山幸彦がいました。

ある日ヤマサチはウミサチに言った。

『ねぇねぇ、俺の弓矢と兄ちゃんの釣り針とっかえっこしようよ』

兄ウミサチはこれを断ります。弟ヤマサチは諦めません。2度目の頼みも断られ、3度目にやっと、ちょっとだけだぞと言ってしぶしぶ貸してもらえました。

それぞれの道具で二人は狩りをやっては見たものの全くうまく行きません。

しかもヤマサチに至っては借りた釣り針を無くす始末。

ウミサチは、だから貸したくなかったんだと怒ります。ヤマサチは申し訳なく思い自分の大事な剣を潰して釣り針を1000個作って行きましたがそれでも許してもらえませんでした。

困り果てたヤマサチは潮の路をつかさどる神さまのもとへ行き、そこで教えられたところに小舟に乗って向かいます。

そこには立派な宮殿があり、とても美しい女性、トヨタマヒメがいました。

そこで何不自由なくおもしろおかしく暮らすうち、はや3年の月日が経っていた。

--------------------------------------------------

このお話は誰もが知っているあのお話に似ていますでしょ。そうですあの浦島太郎の昔話の元になっているお話です。何に書いてあるのかというとこれが古事記に書いてあるのです。

このお話にはまだまだ続きがあり、絵本なんかでは玉手箱を開けておじいさんになりますが、もちろんこのヤマサチもある物をお土産にもらいます。そのあと鶴の恩返しの元になるお話もありますし、古事記にはとてもおもしろいお話がたくさんあります。そして何よりこれが日本人のルーツであり日本人の心のあり方なのです。

3度目に許してもらうっていうのもすぐ思い当たるでしょ?ことわざの『三度目の正直』もここからですね。

そして何より牛深に関して言えば、藍より青くにも出てきた、まさしく『嫁もらいの儀』ではないか。詳しくはこちら中盤に記載→藍より青く考察2

海文化で栄えた牛深は海にまつわるこの浦島伝説を大事にしてきたんだとそのことからもうかがい知ることができる。実際の浦島伝説の場所は宮崎市の青島なのですが、牛深にあるもので竜宮城と言って思い当たるものといえばもちろん天然記念物および名勝の『龍仙島(片島)』でしょう。さらにこの龍仙島には竜門城や竜宮女などと名付けられている石門石柱洞窟がある。

↓龍仙島の写真

うん。牛深の歴史とはこんなにも神秘的で面白い。

また脱線しそうですが少しだけw龍仙島といえば牛深中学校の校歌にも入っていましたね。でも統合でその校歌もなくなったとか。そして校歌つながりで言えば牛深小学校の校歌のメロディが浦島太郎のメロディだと最初の八景で書いた。あぁここにも浦島伝説を大事にしていた証拠を見つけた。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

前回に引き続き牛深第六景のはずですがなぜ今回の前半浦島太郎なんだ?って思われた方もいらっしゃるだろう。

その理由はこの浦島太郎の元のお話のヤマサチが実はえびす様だという説もあるのです。

えびすさまの由来は浦島を含め今回三つ書いた。もうお分かりのようにルーツすべてが神道である。神社って言うぐらいだからそうだろうとか言わないでw

当たり前になり過ぎてわからなくなってる方もいらっしゃるからあえて書きます。

この神道とはもちろん天皇家の祖先のお話であり、もっとわかりやすく言いますと天照大御神のひ孫がヤマサチでありこのヤマサチの孫がイワレビコ(初代天皇の神武天皇)であります。

そして浦島太郎のメロディを校歌にのせた牛深小学校。先人のこのメッセージを皇室神道まで結びつけた牛深の方が現在いらっしゃるだろうか。日本人としてとても大事なことを校歌で教えてくれてたと気が付いたときにとても嬉しく思った。

メロディを作れなかったからとか子供が親しみやすいメロディを乗せておけとか手を抜いて作った校歌ではなかった。

今回校歌の事まで想い馳せたのはというと、今年牛深小学校は統合され校章や校歌が変更される話を聞いたからだ。

みなさんよく考えてほしい。

『校歌は、その学校全体を象徴し、児童生徒の道徳性や情操を養ったり、所属感や一体感を醸成したりするために、学校行事等において歌われるもの」と定義されている。したがって、学校統廃合によって校歌を変更すれば、歌を媒介に地区で培われてきた学校の象徴性や共通性は、その変更を境にして、新たに塗り替えられていくものと考えられる。』

歴史や伝統というものは壊すのは簡単で、作るのはものすごい大変なのですよ。

天草市はなんてことをしようとしているのでしょう。

統合だから新しくしないとしょうがないじゃんっていいますか?

よく聞いてください。

もともとどういう過程でそんな風に決まったのか知りません。ですが答えとして予想は出来ます。

中核となる牛深小学校へ規模の小さな他の学校を吸収するのではなく、あくまでも各校は対等に統合する姿勢を見せたということだろう。なんでも平等平等って言えばいいんでしょうか?実質的観点から見てみますよ、校舎は牛深小学校を使うのでしょ?立地的にすでに平等じゃないじゃん。しかも遠い小学校だったところはスクールバス?これだって逆差別じゃない。実際やってることは吸収であって対等統合ではない。

校歌や校章誰が変えようって言ったの?吸収じゃ嫌だって反対意見が地元の人から出たの?統合される側の地元の人は吸収でもしょうがないって思ってるんじゃない?牛小卒業した人は自分の母校の校歌や校章無くなっていいの?牛深の人目を覚まして!牛深小はあるのにもう自分が卒業した小学校ではなくなるこの意味のわからなさに違和感はありませんか?今のように何の議論もなく変わっていいの?

このことを思うと私は身を削がれる想いがしますよ。

これまで永らく継承されてきた校章や校歌に込められているメッセージの意味を学んだうえで、その理解を前提にして、今度は現世を生きる我々が後世にメッセージを残していくという学びの循環が大事であり使命ではないのでしょうか?

こういうことを考えながら描いた私の渾身牛深第六景。

近年私が一番大事にしている描き方、現代浮世絵での『船津郷恵美須神社』。

公開します。(クリックにて拡大)

鳥居からの恵美須神社を描く予定でしたがそれでは前回掲載させてもらった歴史研究家の方と同じ構図になってしまうのでこういう構図で描きました。

この想い牛深の人に、そして天草の人に届け!

Posted by hirok○ at 22:34│Comments(4)

│牛深八景

この記事へのコメント

長いですね(笑)しかも2個の記事を連続で

読んだので 頭がゴチャゴチャです

もう一度 読みます o(〃^▽^〃)o♪

読んだので 頭がゴチャゴチャです

もう一度 読みます o(〃^▽^〃)o♪

Posted by ふるさと at 2014年01月12日 23:01

at 2014年01月12日 23:01

at 2014年01月12日 23:01

at 2014年01月12日 23:01そうですね。もっとわけないといけなかったですね。関連として一つにしたかったのと恥ずかしながら伝えたい気持ちが先に行き過ぎましてですね。申し訳ないです。でも今回牛深の方に読んでもらえるのは特にうれしいです。

Posted by hirok at 2014年01月12日 23:18

at 2014年01月12日 23:18

at 2014年01月12日 23:18

at 2014年01月12日 23:18こんにちは。最近このブログに辿り着き読ませてもらってます。牛深小の校歌、校章が変わりやはり寂しい思いとなりました。もう30年前に卒業しているのに今でも歌えますし、校章も制服も校舎の細部もはっきり覚えてます。第二第三校舎の間の池と飼育小屋の間のこんもりとした丘で鬼ごっこしたこととか、語り尽くせませんね。愛すべき我が母校です。

Posted by 寿 at 2015年09月12日 07:56

》寿さん

校歌っておそらく自分がお年寄りと言われるころになっても歌えるものなんだと思います。それだけ想い出に残りやすいふるさとの象徴なんだと思います。

無くなってしまうのは寂しいものですね。

校歌っておそらく自分がお年寄りと言われるころになっても歌えるものなんだと思います。それだけ想い出に残りやすいふるさとの象徴なんだと思います。

無くなってしまうのは寂しいものですね。

Posted by hirok at 2015年09月12日 18:44

at 2015年09月12日 18:44

at 2015年09月12日 18:44

at 2015年09月12日 18:44※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。