2012年10月16日

気持ちを込めた牛深第一景

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ということで今回から牛深八景の第一回目に入りたいと思います。

最初に描いた場所は、帰省する前に描こうとイメージしていたところとは全く違う場所になってしましました。

いろいろ調べて、実際行ってみて最初に描くのはここだなって決めたのでした。

事前にご説明させて頂きますが、お話を伺ったものをまとめて書いていることもあり、歴史的文書を詳しく調べたわけではございませんので、もしかしたら年代など事実とは異なることがあるかもしれません。

そういった点はご指摘していただいて構いませんので、わたしが間違えても優しい目で読んでくださいね。もちろんわたしが書くこともご存知の方もたくさんおられると思います。そういう方は懐かしい気持ちになっていただければ幸いです。

今回重点的に調べたのは漁業と共に栄えてきた牛深の中心的存在にあった真浦・加世浦地区です。

以前のこの辺りの地名は今の船津、真浦、加世浦を合わせて舟津郷と呼んでいたそうだ。

ちなみに今の船津と岡区の間にある、むつみ橋が無いころはもちろんそこは海によってはっきり分かれていたためそれより市街地方面のことを岡郷と呼んでいたそうです。

これは当時そこには金比羅山の丘があったためそういう名称だっただろうということでした。その金比羅山は昭和49年になくなったようです。

地名の由来といえば牛深の由来ですよね。

これも諸説あるそうでほんとのところはわかりませんが、潮が深い→潮深(うしおぶか)→うしょぶか→うしぶか→牛を当て字で牛深・・・わたしもこれが正解っぽいなと思ったりします。牛とはまったく関係がないのは感じてはいましたw地名とかは結構簡単に決まってるものが多いですもんね。

そうそう、以前は天草のことを苓州と読んでいたそうですね。今でも苓北という地名は残っていますがもちろんそれに対して南側は牛深も含め苓南という地名でした。

わたしはそんなの全く知りませんでした。

ご存知の方は知らないはずないでしょーと言われると思います。

牛深小学校の校歌を忘れたわけではないでしょ!?って

そうですよね。もちろん今でも2番まで歌えますけど、わたしは子供の頃意味もわからず歌っていたのです。

最初にでてきてますねw

あぁー♪【れいなん】にー♪さきそめしー♪

子供の頃はなぜそういうことを気にしなかったのかなぁて今になると思いますね。

作詞作曲者が不明だそうですが、曲はむかしー♪むかしー浦島はー♪と同じですよね(^m^;)

そのことは子供の頃から言ってたんですけどね。

牛小校歌といえば・・・って脱線しすぎでしょうかΣ(´∀`;)

では今回はこの話題を最後にします。

校歌の一番の最後のところの「集う我が友1千名」のところですけどこの数字のところが最初3千名→2千名→1千名と少なくなったのはみなさんご存知でしょう。

これはただ単に子供の人数が少なくなったからって思われてる方も多いと思います。

実はそれだけではなかったようです。

3千名の頃は天附や茂串の児童も牛深小学校(当時は尋常高等小学校)に来ていたとのことでした。

子供も多い時代に校区も広かったということでした。

わたしの頃は全校児童800人ぐらいだったと、千人いないのに1千名って歌ってるって思ってたことを思い出しました。今の牛小児童はどれくらいいるのでしょうか、もっと減ってるんでしょうね。

さて脱線しすぎました。八景のお話に戻します。

今回加世浦の海岸沿いを歩きました。

そこから海を見た景色は素晴らしい。今はハイヤ大橋が大きな存在感を示し完全なる自然の景色とは言いがたいですが素晴らしいものでした。ハイヤ大橋が掛かる前にもじっくりその景色を見たかったなぁって思いました。

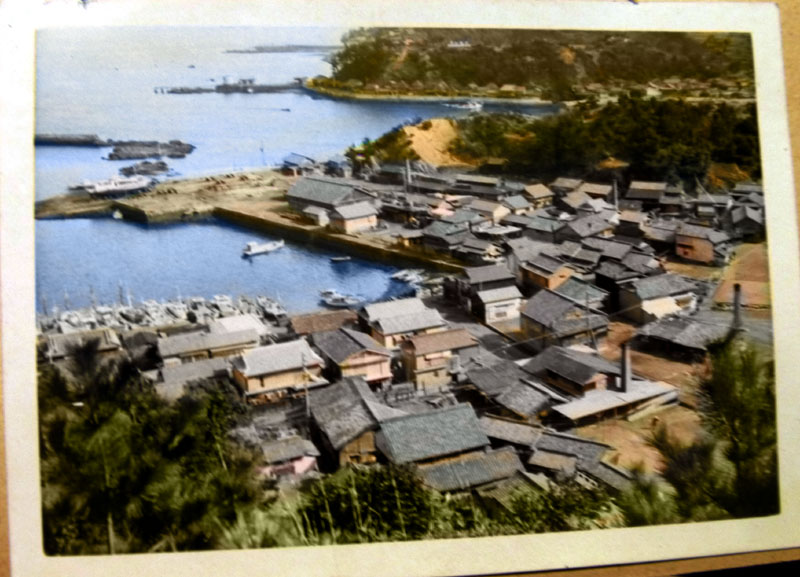

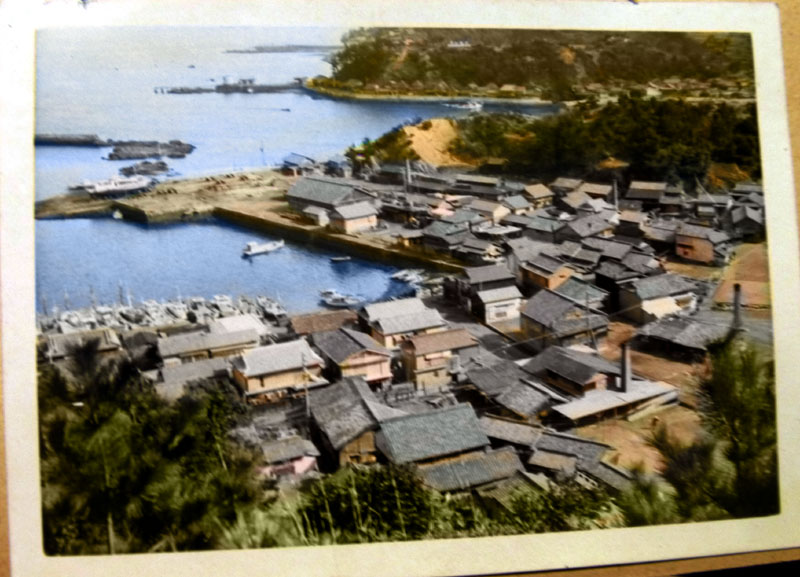

1963年(昭和38年)当時の長手の写真をいただきました。

白黒写真でしたので色を想像で塗ってみました。こちらです↓

撮影場所はおそらく牛深灯台(加世浦の山の灯台)のところからでしょう。

今の漁民住宅のところはまだ埋め立てられていません。もちろん魚藍観音様のところもまだありません。

一番上の島が天附。左上が一文字防波堤。その防波堤の下の瀬が前々回のブログの白黒写真に出ていた瀬を反対側から見たところということになるでしょう。

陸に船が上がっているところが船の修理などを行う漁協組合のドックです。

煙突が見えるのは魚の加工場である納屋だということです。

えと・・これがわたしの八景の絵ですなんて言いませんよw

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

今回八景の第一作品としてわたしが描いた場所は加世浦・長手から見たハイヤ大橋です。

どのようにして描いているのか制作途中の実際の画像を順番に載せていきます。

(デジタル画です。画像サイズは小さくしております)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

地元の方はわかると思いますが、こちらの方向に太陽があるのは夕日ではなく朝日です。この景色はほんとに美しく思いました。

これにて一旦完成ですが、これで終わりではなくこの絵を元に版画加工致します

それではその最終完成画像です。(クリックで大きな画像)

以上で牛深八景の最初の作品投稿は終わりに致します。ほんとに牛深の歴史はおもしろいし美しい場所もたくさんありますね。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。長文失礼いたしました。

はじめましての人ははじめまして!

ということで今回から牛深八景の第一回目に入りたいと思います。

最初に描いた場所は、帰省する前に描こうとイメージしていたところとは全く違う場所になってしましました。

いろいろ調べて、実際行ってみて最初に描くのはここだなって決めたのでした。

事前にご説明させて頂きますが、お話を伺ったものをまとめて書いていることもあり、歴史的文書を詳しく調べたわけではございませんので、もしかしたら年代など事実とは異なることがあるかもしれません。

そういった点はご指摘していただいて構いませんので、わたしが間違えても優しい目で読んでくださいね。もちろんわたしが書くこともご存知の方もたくさんおられると思います。そういう方は懐かしい気持ちになっていただければ幸いです。

今回重点的に調べたのは漁業と共に栄えてきた牛深の中心的存在にあった真浦・加世浦地区です。

以前のこの辺りの地名は今の船津、真浦、加世浦を合わせて舟津郷と呼んでいたそうだ。

ちなみに今の船津と岡区の間にある、むつみ橋が無いころはもちろんそこは海によってはっきり分かれていたためそれより市街地方面のことを岡郷と呼んでいたそうです。

これは当時そこには金比羅山の丘があったためそういう名称だっただろうということでした。その金比羅山は昭和49年になくなったようです。

地名の由来といえば牛深の由来ですよね。

これも諸説あるそうでほんとのところはわかりませんが、潮が深い→潮深(うしおぶか)→うしょぶか→うしぶか→牛を当て字で牛深・・・わたしもこれが正解っぽいなと思ったりします。牛とはまったく関係がないのは感じてはいましたw地名とかは結構簡単に決まってるものが多いですもんね。

そうそう、以前は天草のことを苓州と読んでいたそうですね。今でも苓北という地名は残っていますがもちろんそれに対して南側は牛深も含め苓南という地名でした。

わたしはそんなの全く知りませんでした。

ご存知の方は知らないはずないでしょーと言われると思います。

牛深小学校の校歌を忘れたわけではないでしょ!?って

そうですよね。もちろん今でも2番まで歌えますけど、わたしは子供の頃意味もわからず歌っていたのです。

最初にでてきてますねw

あぁー♪【れいなん】にー♪さきそめしー♪

子供の頃はなぜそういうことを気にしなかったのかなぁて今になると思いますね。

作詞作曲者が不明だそうですが、曲はむかしー♪むかしー浦島はー♪と同じですよね(^m^;)

そのことは子供の頃から言ってたんですけどね。

牛小校歌といえば・・・って脱線しすぎでしょうかΣ(´∀`;)

では今回はこの話題を最後にします。

校歌の一番の最後のところの「集う我が友1千名」のところですけどこの数字のところが最初3千名→2千名→1千名と少なくなったのはみなさんご存知でしょう。

これはただ単に子供の人数が少なくなったからって思われてる方も多いと思います。

実はそれだけではなかったようです。

3千名の頃は天附や茂串の児童も牛深小学校(当時は尋常高等小学校)に来ていたとのことでした。

子供も多い時代に校区も広かったということでした。

わたしの頃は全校児童800人ぐらいだったと、千人いないのに1千名って歌ってるって思ってたことを思い出しました。今の牛小児童はどれくらいいるのでしょうか、もっと減ってるんでしょうね。

さて脱線しすぎました。八景のお話に戻します。

今回加世浦の海岸沿いを歩きました。

そこから海を見た景色は素晴らしい。今はハイヤ大橋が大きな存在感を示し完全なる自然の景色とは言いがたいですが素晴らしいものでした。ハイヤ大橋が掛かる前にもじっくりその景色を見たかったなぁって思いました。

1963年(昭和38年)当時の長手の写真をいただきました。

白黒写真でしたので色を想像で塗ってみました。こちらです↓

撮影場所はおそらく牛深灯台(加世浦の山の灯台)のところからでしょう。

今の漁民住宅のところはまだ埋め立てられていません。もちろん魚藍観音様のところもまだありません。

一番上の島が天附。左上が一文字防波堤。その防波堤の下の瀬が前々回のブログの白黒写真に出ていた瀬を反対側から見たところということになるでしょう。

陸に船が上がっているところが船の修理などを行う漁協組合のドックです。

煙突が見えるのは魚の加工場である納屋だということです。

えと・・これがわたしの八景の絵ですなんて言いませんよw

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

今回八景の第一作品としてわたしが描いた場所は加世浦・長手から見たハイヤ大橋です。

どのようにして描いているのか制作途中の実際の画像を順番に載せていきます。

(デジタル画です。画像サイズは小さくしております)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

地元の方はわかると思いますが、こちらの方向に太陽があるのは夕日ではなく朝日です。この景色はほんとに美しく思いました。

これにて一旦完成ですが、これで終わりではなくこの絵を元に版画加工致します

それではその最終完成画像です。(クリックで大きな画像)

以上で牛深八景の最初の作品投稿は終わりに致します。ほんとに牛深の歴史はおもしろいし美しい場所もたくさんありますね。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。長文失礼いたしました。

Posted by hirok○ at 18:58│Comments(2)

│牛深八景

この記事へのコメント

すごぉ~~~~い!!(@_@;)

こんな風に絵が完成して行くんですね・・・。

カッコいいです♪♪

こんな風に絵が完成して行くんですね・・・。

カッコいいです♪♪

Posted by 天てん at 2012年10月16日 23:06

うわ~、すばらしいです☆

そして、色遣いが、可愛くて柔らかい感じですね

そして、色遣いが、可愛くて柔らかい感じですね

Posted by はちこう at 2012年11月12日 01:26

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。