2014年04月17日

空と瀬崎の間にはー牛深第七景その2

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

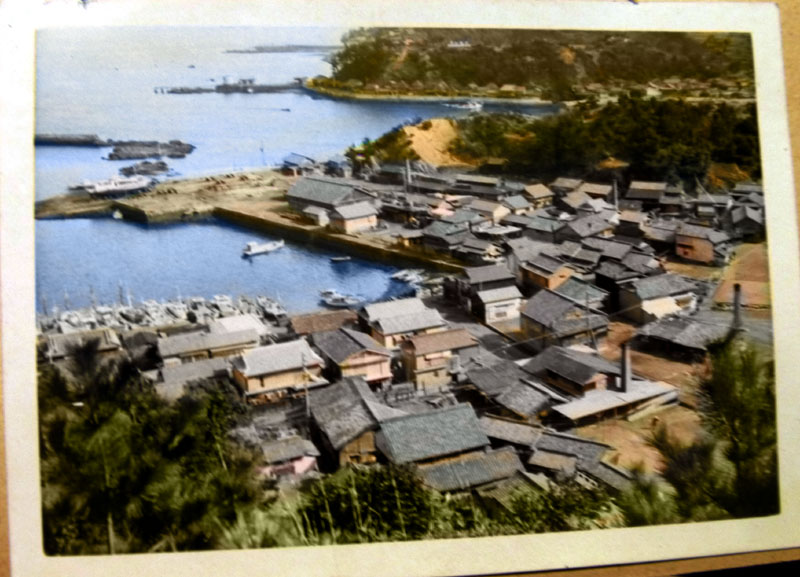

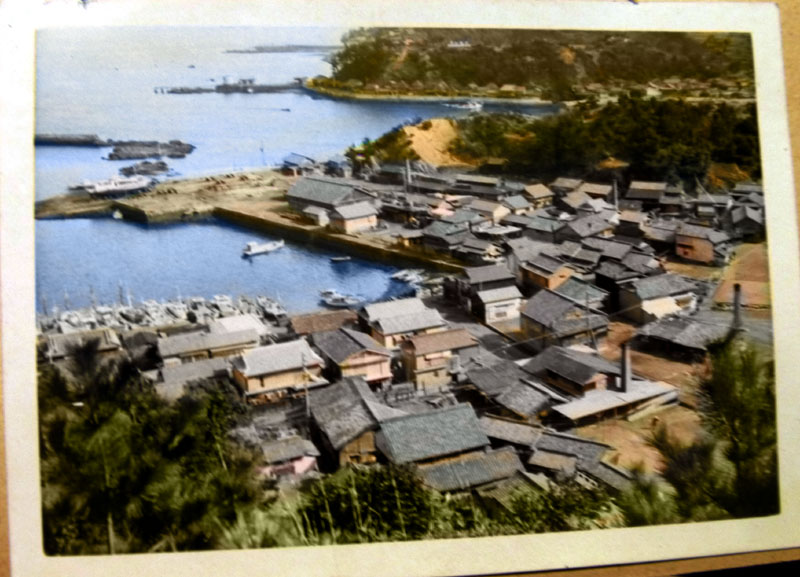

前回の瀬崎は江戸時代という古い時代のお話になってしまいましたので、それから現代まで集めた写真で時代を追いましょう。

今の瀬崎しか知らない私達世代より下の方はこんな時代もあったのかと知ることができるいい写真だと思います。

そして牛深にはたくさんの有名人が訪れていますがこの方も訪れていますね。

誰だwっておっしゃった方いますでしょw

元モーニング娘のリーダーまでされた高橋愛さんです。

最近、お笑い芸人のあべこうじさんとご結婚されたことで話題の彼女ですよ。

モーニング娘。全盛期といってもいい頃に牛深(その他天草)に訪れて写真集を製作されております。『愛ごころ』という写真集です。これ牛深では話題になりました?私後から知って凄いびっくりしたんですけどw写真集買わせていただきました。これも瀬崎の歴史と言えば歴史です・・・ね。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

ただいま牛深海彩館の歴史資料館2階で「天草を愛した画家 築山節生展」が開催されております。

みなさんご覧になられましたでしょうか?私も行って来ました。

昭和30年代から40年代の天草の風景の絵が展示されております。牛深の絵も2作品ほど展示されておりました。

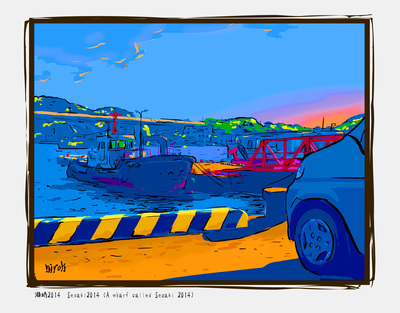

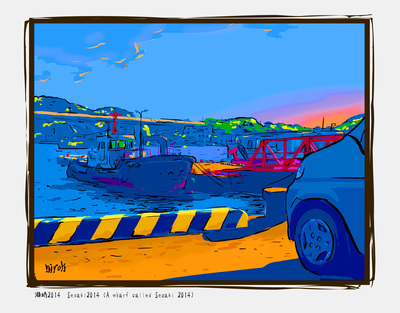

そして今回私の牛深八景はポスターアート風に描きました。築山節生先生の画風を意識して原色を多様したデジタル画です。

それではどうぞ。(クリックにて拡大)

今回写真が多かったので文章は短めにいたしました。古い絵や写真で瀬崎も牛深の歴史上大事な場所だということおわかりいただけたと思います。私の絵が霞んじゃったかなwでも大丈夫です。

そして前半モーニング娘。で締めましたが、後日現在のモーニング娘。も番組で牛深に訪れておりますのでご紹介しまして第7景を終わりにしたいと思います。

ハイヤ大橋の下からロケは始まりハイヤの着物も着て牛高でハイヤ(伝統芸能部の難しい方)を習って一曲踊って帰られました。

さすがトップアイドルというだけあって覚えるのが早い。そして写真を見てもお分かりのように見せ方がうまい。

初めて踊る踊りでキメ顔をきちんと入れてくるところは感心いたします。

そう、みなさん御存知の通り今週末は牛深ハイヤ祭りです。牛深の一年で一番熱い3日間。

おらわくわくすっぞ。

モー娘。も番組内で言っていた。

『牛深に来て踊らんな~』

はじめましての人ははじめまして!

前回の瀬崎は江戸時代という古い時代のお話になってしまいましたので、それから現代まで集めた写真で時代を追いましょう。

今の瀬崎しか知らない私達世代より下の方はこんな時代もあったのかと知ることができるいい写真だと思います。

そして牛深にはたくさんの有名人が訪れていますがこの方も訪れていますね。

誰だwっておっしゃった方いますでしょw

元モーニング娘のリーダーまでされた高橋愛さんです。

最近、お笑い芸人のあべこうじさんとご結婚されたことで話題の彼女ですよ。

モーニング娘。全盛期といってもいい頃に牛深(その他天草)に訪れて写真集を製作されております。『愛ごころ』という写真集です。これ牛深では話題になりました?私後から知って凄いびっくりしたんですけどw写真集買わせていただきました。これも瀬崎の歴史と言えば歴史です・・・ね。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

ただいま牛深海彩館の歴史資料館2階で「天草を愛した画家 築山節生展」が開催されております。

みなさんご覧になられましたでしょうか?私も行って来ました。

昭和30年代から40年代の天草の風景の絵が展示されております。牛深の絵も2作品ほど展示されておりました。

そして今回私の牛深八景はポスターアート風に描きました。築山節生先生の画風を意識して原色を多様したデジタル画です。

それではどうぞ。(クリックにて拡大)

今回写真が多かったので文章は短めにいたしました。古い絵や写真で瀬崎も牛深の歴史上大事な場所だということおわかりいただけたと思います。私の絵が霞んじゃったかなwでも大丈夫です。

そして前半モーニング娘。で締めましたが、後日現在のモーニング娘。も番組で牛深に訪れておりますのでご紹介しまして第7景を終わりにしたいと思います。

ハイヤ大橋の下からロケは始まりハイヤの着物も着て牛高でハイヤ(伝統芸能部の難しい方)を習って一曲踊って帰られました。

さすがトップアイドルというだけあって覚えるのが早い。そして写真を見てもお分かりのように見せ方がうまい。

初めて踊る踊りでキメ顔をきちんと入れてくるところは感心いたします。

そう、みなさん御存知の通り今週末は牛深ハイヤ祭りです。牛深の一年で一番熱い3日間。

おらわくわくすっぞ。

モー娘。も番組内で言っていた。

『牛深に来て踊らんな~』

2014年04月16日

空と瀬崎の間にはー牛深第七景その1

時代は江戸。

天草は天領となり1641年初代代官、鈴木重成が富岡にやってきた。

天草の122ヶ村を10組に分け、組に大庄屋を置き村に庄屋を定めました。

牛深に関しては大庄屋は久玉の中原家であり久玉組七ヶ村の一つ牛深村は庄屋長岡家が務めた。

武士とその他農民には上下関係があったが、農民であるこの大庄屋には苗字帯刀、庄屋には苗字が許された。

この庄屋とは今でいう役場のことだ。当時はそういう言葉が無かったため役座と呼んでいたそうだ。なのでそれを務めた大庄屋さんや庄屋さんは今の町長さんや村長さんと言えばわかりやすいと思う。

あぁあぁ、面白い。

歴史の教科書で読んでて日本の事だとわかってはいても現実味がなく、どこか中央でしか行われていない出来事の様に思っていたことが牛深でも実際あっていたという歴史を目の当たりにする。

もっともっと勉強したこと詳しく書きたいけど、その面白い時代の詳しいことは八景が終わってから御番所編でということでこれぐらいにして今回は牛深第七景です。

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

場所はどこを描いたのかと言いますと、その庄屋がありました『瀬崎』です。

江戸時代の牛深瀬崎の絵(原画長崎県立図書館)

昭和6年牛深瀬崎の絵(原画海彩館)

この二つの絵ではっきりと庄屋または役場の場所がわかると思います。

江戸時代に置いて牛深は、かこ役(水夫、漁業権を持っている)が天草で一番多かった。

そして昭和初期に至っては牛深は日本一の漁港とこれを描いた鳥瞰絵師も謳ったほどである。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

資料がたくさん集まってしまいましたので、今回も2回またぎで公開致します。

今回お見せするのは今教わっている歴史研究家の方の絵で御番所と深い関係があるのですが、その江戸時代の瀬崎の様子を描かれた絵を頂きました。(機会があるときに原画をじっくり見てもらいたいので高画質では掲載しません)

この船は唐船(中国船)なのですが、なぜ唐船が牛深に来てたのかとかその辺りは御番所編で書きます。

江戸時代にみなさんご存知の瀬崎にこういう外国船が来てて、それを見物に牛深の人が見物に集まって、海は夕日に朱色に染まるという文献が残っているそうだ。船の形、周りの船、その一艘一艘歴史に基づいて描かれていて見れば見るほど面白い。奥に見える建物は・・・当ててみてください。もうお分かりでしょうがw

それでは次回私の第七景を載せます。もうしばらくお付き合いください。

その2はこちら

天草は天領となり1641年初代代官、鈴木重成が富岡にやってきた。

天草の122ヶ村を10組に分け、組に大庄屋を置き村に庄屋を定めました。

牛深に関しては大庄屋は久玉の中原家であり久玉組七ヶ村の一つ牛深村は庄屋長岡家が務めた。

武士とその他農民には上下関係があったが、農民であるこの大庄屋には苗字帯刀、庄屋には苗字が許された。

この庄屋とは今でいう役場のことだ。当時はそういう言葉が無かったため役座と呼んでいたそうだ。なのでそれを務めた大庄屋さんや庄屋さんは今の町長さんや村長さんと言えばわかりやすいと思う。

あぁあぁ、面白い。

歴史の教科書で読んでて日本の事だとわかってはいても現実味がなく、どこか中央でしか行われていない出来事の様に思っていたことが牛深でも実際あっていたという歴史を目の当たりにする。

もっともっと勉強したこと詳しく書きたいけど、その面白い時代の詳しいことは八景が終わってから御番所編でということでこれぐらいにして今回は牛深第七景です。

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

場所はどこを描いたのかと言いますと、その庄屋がありました『瀬崎』です。

江戸時代の牛深瀬崎の絵(原画長崎県立図書館)

昭和6年牛深瀬崎の絵(原画海彩館)

この二つの絵ではっきりと庄屋または役場の場所がわかると思います。

江戸時代に置いて牛深は、かこ役(水夫、漁業権を持っている)が天草で一番多かった。

そして昭和初期に至っては牛深は日本一の漁港とこれを描いた鳥瞰絵師も謳ったほどである。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.

資料がたくさん集まってしまいましたので、今回も2回またぎで公開致します。

今回お見せするのは今教わっている歴史研究家の方の絵で御番所と深い関係があるのですが、その江戸時代の瀬崎の様子を描かれた絵を頂きました。(機会があるときに原画をじっくり見てもらいたいので高画質では掲載しません)

この船は唐船(中国船)なのですが、なぜ唐船が牛深に来てたのかとかその辺りは御番所編で書きます。

江戸時代にみなさんご存知の瀬崎にこういう外国船が来てて、それを見物に牛深の人が見物に集まって、海は夕日に朱色に染まるという文献が残っているそうだ。船の形、周りの船、その一艘一艘歴史に基づいて描かれていて見れば見るほど面白い。奥に見える建物は・・・当ててみてください。もうお分かりでしょうがw

それでは次回私の第七景を載せます。もうしばらくお付き合いください。

その2はこちら

2014年01月12日

えびす神社に関する神話-牛深第六景その2

その1からお読みくださいこちら

--------------------------------------------------

むかーしむかしのその昔。

あるところに海の収穫物で豊かに暮らす兄・海幸彦と、山の収穫物で豊かに暮らす弟・山幸彦がいました。

ある日ヤマサチはウミサチに言った。

『ねぇねぇ、俺の弓矢と兄ちゃんの釣り針とっかえっこしようよ』

兄ウミサチはこれを断ります。弟ヤマサチは諦めません。2度目の頼みも断られ、3度目にやっと、ちょっとだけだぞと言ってしぶしぶ貸してもらえました。

それぞれの道具で二人は狩りをやっては見たものの全くうまく行きません。

しかもヤマサチに至っては借りた釣り針を無くす始末。

ウミサチは、だから貸したくなかったんだと怒ります。ヤマサチは申し訳なく思い自分の大事な剣を潰して釣り針を1000個作って行きましたがそれでも許してもらえませんでした。

困り果てたヤマサチは潮の路をつかさどる神さまのもとへ行き、そこで教えられたところに小舟に乗って向かいます。

そこには立派な宮殿があり、とても美しい女性、トヨタマヒメがいました。

そこで何不自由なくおもしろおかしく暮らすうち、はや3年の月日が経っていた。

--------------------------------------------------

このお話は誰もが知っているあのお話に似ていますでしょ。そうですあの浦島太郎の昔話の元になっているお話です。何に書いてあるのかというとこれが古事記に書いてあるのです。

このお話にはまだまだ続きがあり、絵本なんかでは玉手箱を開けておじいさんになりますが、もちろんこのヤマサチもある物をお土産にもらいます。そのあと鶴の恩返しの元になるお話もありますし、古事記にはとてもおもしろいお話がたくさんあります。そして何よりこれが日本人のルーツであり日本人の心のあり方なのです。

3度目に許してもらうっていうのもすぐ思い当たるでしょ?ことわざの『三度目の正直』もここからですね。

そして何より牛深に関して言えば、藍より青くにも出てきた、まさしく『嫁もらいの儀』ではないか。詳しくはこちら中盤に記載→藍より青く考察2

海文化で栄えた牛深は海にまつわるこの浦島伝説を大事にしてきたんだとそのことからもうかがい知ることができる。実際の浦島伝説の場所は宮崎市の青島なのですが、牛深にあるもので竜宮城と言って思い当たるものといえばもちろん天然記念物および名勝の『龍仙島(片島)』でしょう。さらにこの龍仙島には竜門城や竜宮女などと名付けられている石門石柱洞窟がある。

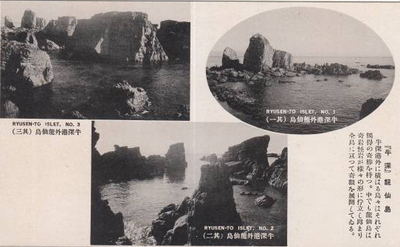

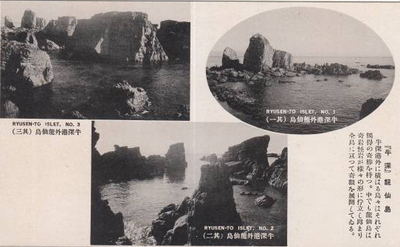

↓龍仙島の写真

うん。牛深の歴史とはこんなにも神秘的で面白い。

また脱線しそうですが少しだけw龍仙島といえば牛深中学校の校歌にも入っていましたね。でも統合でその校歌もなくなったとか。そして校歌つながりで言えば牛深小学校の校歌のメロディが浦島太郎のメロディだと最初の八景で書いた。あぁここにも浦島伝説を大事にしていた証拠を見つけた。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

前回に引き続き牛深第六景のはずですがなぜ今回の前半浦島太郎なんだ?って思われた方もいらっしゃるだろう。

その理由はこの浦島太郎の元のお話のヤマサチが実はえびす様だという説もあるのです。

えびすさまの由来は浦島を含め今回三つ書いた。もうお分かりのようにルーツすべてが神道である。神社って言うぐらいだからそうだろうとか言わないでw

当たり前になり過ぎてわからなくなってる方もいらっしゃるからあえて書きます。

この神道とはもちろん天皇家の祖先のお話であり、もっとわかりやすく言いますと天照大御神のひ孫がヤマサチでありこのヤマサチの孫がイワレビコ(初代天皇の神武天皇)であります。

そして浦島太郎のメロディを校歌にのせた牛深小学校。先人のこのメッセージを皇室神道まで結びつけた牛深の方が現在いらっしゃるだろうか。日本人としてとても大事なことを校歌で教えてくれてたと気が付いたときにとても嬉しく思った。

メロディを作れなかったからとか子供が親しみやすいメロディを乗せておけとか手を抜いて作った校歌ではなかった。

今回校歌の事まで想い馳せたのはというと、今年牛深小学校は統合され校章や校歌が変更される話を聞いたからだ。

みなさんよく考えてほしい。

『校歌は、その学校全体を象徴し、児童生徒の道徳性や情操を養ったり、所属感や一体感を醸成したりするために、学校行事等において歌われるもの」と定義されている。したがって、学校統廃合によって校歌を変更すれば、歌を媒介に地区で培われてきた学校の象徴性や共通性は、その変更を境にして、新たに塗り替えられていくものと考えられる。』

歴史や伝統というものは壊すのは簡単で、作るのはものすごい大変なのですよ。

天草市はなんてことをしようとしているのでしょう。

統合だから新しくしないとしょうがないじゃんっていいますか?

よく聞いてください。

もともとどういう過程でそんな風に決まったのか知りません。ですが答えとして予想は出来ます。

中核となる牛深小学校へ規模の小さな他の学校を吸収するのではなく、あくまでも各校は対等に統合する姿勢を見せたということだろう。なんでも平等平等って言えばいいんでしょうか?実質的観点から見てみますよ、校舎は牛深小学校を使うのでしょ?立地的にすでに平等じゃないじゃん。しかも遠い小学校だったところはスクールバス?これだって逆差別じゃない。実際やってることは吸収であって対等統合ではない。

校歌や校章誰が変えようって言ったの?吸収じゃ嫌だって反対意見が地元の人から出たの?統合される側の地元の人は吸収でもしょうがないって思ってるんじゃない?牛小卒業した人は自分の母校の校歌や校章無くなっていいの?牛深の人目を覚まして!牛深小はあるのにもう自分が卒業した小学校ではなくなるこの意味のわからなさに違和感はありませんか?今のように何の議論もなく変わっていいの?

このことを思うと私は身を削がれる想いがしますよ。

これまで永らく継承されてきた校章や校歌に込められているメッセージの意味を学んだうえで、その理解を前提にして、今度は現世を生きる我々が後世にメッセージを残していくという学びの循環が大事であり使命ではないのでしょうか?

こういうことを考えながら描いた私の渾身牛深第六景。

近年私が一番大事にしている描き方、現代浮世絵での『船津郷恵美須神社』。

公開します。(クリックにて拡大)

鳥居からの恵美須神社を描く予定でしたがそれでは前回掲載させてもらった歴史研究家の方と同じ構図になってしまうのでこういう構図で描きました。

この想い牛深の人に、そして天草の人に届け!

--------------------------------------------------

むかーしむかしのその昔。

あるところに海の収穫物で豊かに暮らす兄・海幸彦と、山の収穫物で豊かに暮らす弟・山幸彦がいました。

ある日ヤマサチはウミサチに言った。

『ねぇねぇ、俺の弓矢と兄ちゃんの釣り針とっかえっこしようよ』

兄ウミサチはこれを断ります。弟ヤマサチは諦めません。2度目の頼みも断られ、3度目にやっと、ちょっとだけだぞと言ってしぶしぶ貸してもらえました。

それぞれの道具で二人は狩りをやっては見たものの全くうまく行きません。

しかもヤマサチに至っては借りた釣り針を無くす始末。

ウミサチは、だから貸したくなかったんだと怒ります。ヤマサチは申し訳なく思い自分の大事な剣を潰して釣り針を1000個作って行きましたがそれでも許してもらえませんでした。

困り果てたヤマサチは潮の路をつかさどる神さまのもとへ行き、そこで教えられたところに小舟に乗って向かいます。

そこには立派な宮殿があり、とても美しい女性、トヨタマヒメがいました。

そこで何不自由なくおもしろおかしく暮らすうち、はや3年の月日が経っていた。

--------------------------------------------------

このお話は誰もが知っているあのお話に似ていますでしょ。そうですあの浦島太郎の昔話の元になっているお話です。何に書いてあるのかというとこれが古事記に書いてあるのです。

このお話にはまだまだ続きがあり、絵本なんかでは玉手箱を開けておじいさんになりますが、もちろんこのヤマサチもある物をお土産にもらいます。そのあと鶴の恩返しの元になるお話もありますし、古事記にはとてもおもしろいお話がたくさんあります。そして何よりこれが日本人のルーツであり日本人の心のあり方なのです。

3度目に許してもらうっていうのもすぐ思い当たるでしょ?ことわざの『三度目の正直』もここからですね。

そして何より牛深に関して言えば、藍より青くにも出てきた、まさしく『嫁もらいの儀』ではないか。詳しくはこちら中盤に記載→藍より青く考察2

海文化で栄えた牛深は海にまつわるこの浦島伝説を大事にしてきたんだとそのことからもうかがい知ることができる。実際の浦島伝説の場所は宮崎市の青島なのですが、牛深にあるもので竜宮城と言って思い当たるものといえばもちろん天然記念物および名勝の『龍仙島(片島)』でしょう。さらにこの龍仙島には竜門城や竜宮女などと名付けられている石門石柱洞窟がある。

↓龍仙島の写真

うん。牛深の歴史とはこんなにも神秘的で面白い。

また脱線しそうですが少しだけw龍仙島といえば牛深中学校の校歌にも入っていましたね。でも統合でその校歌もなくなったとか。そして校歌つながりで言えば牛深小学校の校歌のメロディが浦島太郎のメロディだと最初の八景で書いた。あぁここにも浦島伝説を大事にしていた証拠を見つけた。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

前回に引き続き牛深第六景のはずですがなぜ今回の前半浦島太郎なんだ?って思われた方もいらっしゃるだろう。

その理由はこの浦島太郎の元のお話のヤマサチが実はえびす様だという説もあるのです。

えびすさまの由来は浦島を含め今回三つ書いた。もうお分かりのようにルーツすべてが神道である。神社って言うぐらいだからそうだろうとか言わないでw

当たり前になり過ぎてわからなくなってる方もいらっしゃるからあえて書きます。

この神道とはもちろん天皇家の祖先のお話であり、もっとわかりやすく言いますと天照大御神のひ孫がヤマサチでありこのヤマサチの孫がイワレビコ(初代天皇の神武天皇)であります。

そして浦島太郎のメロディを校歌にのせた牛深小学校。先人のこのメッセージを皇室神道まで結びつけた牛深の方が現在いらっしゃるだろうか。日本人としてとても大事なことを校歌で教えてくれてたと気が付いたときにとても嬉しく思った。

メロディを作れなかったからとか子供が親しみやすいメロディを乗せておけとか手を抜いて作った校歌ではなかった。

今回校歌の事まで想い馳せたのはというと、今年牛深小学校は統合され校章や校歌が変更される話を聞いたからだ。

みなさんよく考えてほしい。

『校歌は、その学校全体を象徴し、児童生徒の道徳性や情操を養ったり、所属感や一体感を醸成したりするために、学校行事等において歌われるもの」と定義されている。したがって、学校統廃合によって校歌を変更すれば、歌を媒介に地区で培われてきた学校の象徴性や共通性は、その変更を境にして、新たに塗り替えられていくものと考えられる。』

歴史や伝統というものは壊すのは簡単で、作るのはものすごい大変なのですよ。

天草市はなんてことをしようとしているのでしょう。

統合だから新しくしないとしょうがないじゃんっていいますか?

よく聞いてください。

もともとどういう過程でそんな風に決まったのか知りません。ですが答えとして予想は出来ます。

中核となる牛深小学校へ規模の小さな他の学校を吸収するのではなく、あくまでも各校は対等に統合する姿勢を見せたということだろう。なんでも平等平等って言えばいいんでしょうか?実質的観点から見てみますよ、校舎は牛深小学校を使うのでしょ?立地的にすでに平等じゃないじゃん。しかも遠い小学校だったところはスクールバス?これだって逆差別じゃない。実際やってることは吸収であって対等統合ではない。

校歌や校章誰が変えようって言ったの?吸収じゃ嫌だって反対意見が地元の人から出たの?統合される側の地元の人は吸収でもしょうがないって思ってるんじゃない?牛小卒業した人は自分の母校の校歌や校章無くなっていいの?牛深の人目を覚まして!牛深小はあるのにもう自分が卒業した小学校ではなくなるこの意味のわからなさに違和感はありませんか?今のように何の議論もなく変わっていいの?

このことを思うと私は身を削がれる想いがしますよ。

これまで永らく継承されてきた校章や校歌に込められているメッセージの意味を学んだうえで、その理解を前提にして、今度は現世を生きる我々が後世にメッセージを残していくという学びの循環が大事であり使命ではないのでしょうか?

こういうことを考えながら描いた私の渾身牛深第六景。

近年私が一番大事にしている描き方、現代浮世絵での『船津郷恵美須神社』。

公開します。(クリックにて拡大)

鳥居からの恵美須神社を描く予定でしたがそれでは前回掲載させてもらった歴史研究家の方と同じ構図になってしまうのでこういう構図で描きました。

この想い牛深の人に、そして天草の人に届け!

2014年01月12日

えびす神社に関する神話-牛深第六景その1

昨年10月にこのブログで個人的天皇論を書いた。

それに続く私の『牛深八景』第六景。題材は船津郷『恵美須』神社です。

(船津郷については第一景記載関連リンク)

この題材を描こうと思っていると地元の歴史研究家の方とお話した時に、漢字は『恵比須』神社と書きなさいと教えられた。

そしてその方も船津郷恵比須神社を描かれていた。(公開承諾済)

↓↓↓こちら↓↓↓

長い年月木々の自然に囲まれ海を望んで船津郷の人々の海の豊漁と安全をお守りくださっている。実に細かく描かれていて、やはりその一つ一つの歴史を調べながら描かれていた。

私も牛深の歴史を調べながらここを描こうと思っていた。その方も描かれていたのを見て答え合わせではないけれど、間違っていなかったと安心して自分の進む道は間違いではなかったんだと嬉しかった。

このえびす神社というものは全国に数多く祭られている。由来もまた多数あり現在でははっきりと確定するまでの材料はない。そのえびすという漢字もまた私なりに持論があった。この件に付いては恐れ多いですがその方に多少異論を唱えることとなりますお許し下さい。

(以下よく見ないと違いがわかりづらいですが、漢字表記の違いです。)

『恵比須』と書くときの意味はやはりその漢字を使っている本社に由来すると思う。『恵比須』神社が祀っているのは『事代主大神』です。この事代主(ことしろぬし)は大国主(おおくにぬし)とカムヤタテヒメとの間に生まれた子供であります。親である大国主とはいわゆる大黒様のことで御存知の通り出雲大社(いずもおおやしろ)に祀られていますね。このように七福神の一人としてのえびすさまなので『恵比須』と書く。というのがその歴史研究家の方のお考えだろう。

ここまで見るとみなさんもそう思われるでしょう。そこで今その船津郷の鳥居の漢字を見てみた。

お分かりの通り近年鳥居は新しくなっており『恵美須』と書いてある。

ここからが私の船津郷えびす持論である。上記した事代主説ではなく私はその他の説のえびす信仰が混ざっているのではないかと思う。

『古事記』において国産みの際、イザナギとイザナミは子供を産む。その第一子である蛭子(ひるこ)神を『えびす』と呼び当て字で『恵美須』となった。この当て字を使っている神社もまた全国に多数ある。こちらの説を牛深では押したい。

先ほどの鳥居の写真は近年新しくなったと書いたが、ここで以前の鳥居の文字写真もあるのでお見せします。

(経年劣化しておりますのでわかりやすく画像解析してます。)

おそらく『恵美須社』と書いてあるのだと思う。『び』は『比』ではないですね。必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんがこれは当て字説の可能性が高いと思われます。

以前の鳥居が建てられたのはおそらく今の場所に恵美須様が祀られた時だと思うので昭和36年熊本県知事は寺本広作さんの時代。これは鳥居横にある整地記念碑に寺本さんのお名前が有ることでわかります。

元々この恵美須様はどこにいらっしゃったかというと

一文字防波堤の辺りが埋め立てられるずっと前に、第五景で紹介した『べざいてん』と同じような松の生えた小さな島がありそこに祀られていたそうだ。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

うーん。調べたことや書きたいことがたくさんありすぎて長くなりすぎてしまうな・・・

必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんと書いたのにもまた理由があり、ここでこの恵美須神社の上にあるこんぴら神社についても書く予定だったのですがほんとに長くなってしまうのでそれはまた八景以外で書くことにします。

そのお話も牛深にとっては重要でぜひこの六景に入れたかったのですが無理みたいです。

寺本県知事が出てきましたので県知事つながりで今話題の細川さんの話題も少し。私が子供の頃まだハイヤ大橋が出来る前に先立って瀬戸脇大橋というものが牛深に出来た。この時の県知事が細川さんで開通式にいらっしゃってそのとき初めて見て子供ながらにカッコイイと思った。その後私はその細川さんが提唱したアートポリス事業で出来たモダンな作りの校舎の高校に進み、何かと思い入れのある個人的には大好きな人になった。

もちろん今でもそれは変わりませんが、熊本県二人目の総理大臣になられてその辞め方に賛否ありました。その時代の世界情勢を考えると難しい判断だったと多少政治がわかるようになった今想像してみると納得もできた。だが細川さんがやめたことによりその後細川さんが一番恐れた社会党からの総理が誕生する。これでは何のために辞めたのかわからない。細川批判するつもりはないです。先のことは誰にも解らない。だがこれが原因で村山談話や河野談話がうまれる。最新の新聞ニュースによればこの談話は日本独自の事なのに、韓国政府と何度もやりとりして書きなおし発表したものだという証拠が出てきた。しかも当時慰安婦への聞き取り調査はほんとにただの聞き取り調査で証拠も、聞いた証人がどういう人なのかも全く調べられていなかった。いわば韓国政府が言うことを全部鵜呑みにした日本の公式発表だったのだ。

このおかげで今の日本がどれだけ苦しめられているのか。

東京都の予算は韓国の国家予算よりも多い。ましてやその他のアジアの国家よりももちろん多い。ある意味予算だけで見るとアジアの一つの国と思ってもらってもおかしくない。その都知事に細川さんが出馬される可能性があるとのこと。出るのであれば熊本県人としては応援したい。だが民主党や小沢さんと協力するのはせめてやめてほしい。

お金で比べるものじゃないけど5000万の献金を追求して、50億の費用をかけて都知事選をやるという。そして今の誰を押したらいいのかわからない候補者を見る。そのまま猪瀬さんの方が良かったのではないか。東京都とはそういうところだ。

あ---脱線しすぎましたww

私の第六景は初の二回またぎ。申し訳ございませんm(__)m

その2へつづくこちら

それに続く私の『牛深八景』第六景。題材は船津郷『恵美須』神社です。

(船津郷については第一景記載関連リンク)

この題材を描こうと思っていると地元の歴史研究家の方とお話した時に、漢字は『恵比須』神社と書きなさいと教えられた。

そしてその方も船津郷恵比須神社を描かれていた。(公開承諾済)

↓↓↓こちら↓↓↓

長い年月木々の自然に囲まれ海を望んで船津郷の人々の海の豊漁と安全をお守りくださっている。実に細かく描かれていて、やはりその一つ一つの歴史を調べながら描かれていた。

私も牛深の歴史を調べながらここを描こうと思っていた。その方も描かれていたのを見て答え合わせではないけれど、間違っていなかったと安心して自分の進む道は間違いではなかったんだと嬉しかった。

このえびす神社というものは全国に数多く祭られている。由来もまた多数あり現在でははっきりと確定するまでの材料はない。そのえびすという漢字もまた私なりに持論があった。この件に付いては恐れ多いですがその方に多少異論を唱えることとなりますお許し下さい。

(以下よく見ないと違いがわかりづらいですが、漢字表記の違いです。)

『恵比須』と書くときの意味はやはりその漢字を使っている本社に由来すると思う。『恵比須』神社が祀っているのは『事代主大神』です。この事代主(ことしろぬし)は大国主(おおくにぬし)とカムヤタテヒメとの間に生まれた子供であります。親である大国主とはいわゆる大黒様のことで御存知の通り出雲大社(いずもおおやしろ)に祀られていますね。このように七福神の一人としてのえびすさまなので『恵比須』と書く。というのがその歴史研究家の方のお考えだろう。

ここまで見るとみなさんもそう思われるでしょう。そこで今その船津郷の鳥居の漢字を見てみた。

お分かりの通り近年鳥居は新しくなっており『恵美須』と書いてある。

ここからが私の船津郷えびす持論である。上記した事代主説ではなく私はその他の説のえびす信仰が混ざっているのではないかと思う。

『古事記』において国産みの際、イザナギとイザナミは子供を産む。その第一子である蛭子(ひるこ)神を『えびす』と呼び当て字で『恵美須』となった。この当て字を使っている神社もまた全国に多数ある。こちらの説を牛深では押したい。

先ほどの鳥居の写真は近年新しくなったと書いたが、ここで以前の鳥居の文字写真もあるのでお見せします。

(経年劣化しておりますのでわかりやすく画像解析してます。)

おそらく『恵美須社』と書いてあるのだと思う。『び』は『比』ではないですね。必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんがこれは当て字説の可能性が高いと思われます。

以前の鳥居が建てられたのはおそらく今の場所に恵美須様が祀られた時だと思うので昭和36年熊本県知事は寺本広作さんの時代。これは鳥居横にある整地記念碑に寺本さんのお名前が有ることでわかります。

元々この恵美須様はどこにいらっしゃったかというと

一文字防波堤の辺りが埋め立てられるずっと前に、第五景で紹介した『べざいてん』と同じような松の生えた小さな島がありそこに祀られていたそうだ。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

こんにちは!

はじめましての人ははじめまして!

うーん。調べたことや書きたいことがたくさんありすぎて長くなりすぎてしまうな・・・

必ずしも以前建てられてたものが正しいとは言いませんと書いたのにもまた理由があり、ここでこの恵美須神社の上にあるこんぴら神社についても書く予定だったのですがほんとに長くなってしまうのでそれはまた八景以外で書くことにします。

そのお話も牛深にとっては重要でぜひこの六景に入れたかったのですが無理みたいです。

寺本県知事が出てきましたので県知事つながりで今話題の細川さんの話題も少し。私が子供の頃まだハイヤ大橋が出来る前に先立って瀬戸脇大橋というものが牛深に出来た。この時の県知事が細川さんで開通式にいらっしゃってそのとき初めて見て子供ながらにカッコイイと思った。その後私はその細川さんが提唱したアートポリス事業で出来たモダンな作りの校舎の高校に進み、何かと思い入れのある個人的には大好きな人になった。

もちろん今でもそれは変わりませんが、熊本県二人目の総理大臣になられてその辞め方に賛否ありました。その時代の世界情勢を考えると難しい判断だったと多少政治がわかるようになった今想像してみると納得もできた。だが細川さんがやめたことによりその後細川さんが一番恐れた社会党からの総理が誕生する。これでは何のために辞めたのかわからない。細川批判するつもりはないです。先のことは誰にも解らない。だがこれが原因で村山談話や河野談話がうまれる。最新の新聞ニュースによればこの談話は日本独自の事なのに、韓国政府と何度もやりとりして書きなおし発表したものだという証拠が出てきた。しかも当時慰安婦への聞き取り調査はほんとにただの聞き取り調査で証拠も、聞いた証人がどういう人なのかも全く調べられていなかった。いわば韓国政府が言うことを全部鵜呑みにした日本の公式発表だったのだ。

このおかげで今の日本がどれだけ苦しめられているのか。

東京都の予算は韓国の国家予算よりも多い。ましてやその他のアジアの国家よりももちろん多い。ある意味予算だけで見るとアジアの一つの国と思ってもらってもおかしくない。その都知事に細川さんが出馬される可能性があるとのこと。出るのであれば熊本県人としては応援したい。だが民主党や小沢さんと協力するのはせめてやめてほしい。

お金で比べるものじゃないけど5000万の献金を追求して、50億の費用をかけて都知事選をやるという。そして今の誰を押したらいいのかわからない候補者を見る。そのまま猪瀬さんの方が良かったのではないか。東京都とはそういうところだ。

あ---脱線しすぎましたww

私の第六景は初の二回またぎ。申し訳ございませんm(__)m

その2へつづくこちら

2013年08月07日

見えない辨財天を探しつづけて-牛深第五景

牛深八景も折り返し地点を過ぎ第五景になりました。

完成いたしましたので公開いたします。

前々回考察した藍より青くがこんなに自分の中で大きくなるなんて思っていなかった。

事前に言ってましたようにその石碑がある通天公園からの景色がわたしの牛深第五景です。

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

最初にこちらの写真をご覧ください。

(白黒の写真に彩色いたしました)

こんな情緒ある場所が牛深にあったんだ。

ご存じの方はわかってると思いますがここが当時正式には辨財天岩という場所。牛深では「べざいてん」と呼ばれ親しまれていたそうだ。

場所はこちら

現在県の水産試験場にするため埋め立てられている。

当時の観光案内などにはこの写真の場所が牛深名所7箇所のうちの一つとして紹介されている。

なぜそんな大事な場所が埋め立てられてるんだろうって誰だって思うだろう。

水産試験場ができたのが昭和36年ということなので埋め立てたのもその近年だろう。その頃の牛深の漁獲高は落ちている時期ということで想像してみた。

全国2位の漁獲量を誇った昭和24年当時から、その第一人者である浜中謙太郎さん、いわゆるけんたろどんはいつか不漁の時代が来ると予測し乱獲するだけではなく養殖にも力を入れないといけないと先を見越していたと聞く。

その流れは大きいだろう。

戦後高度経済成長の時代に並行して牛深の漁業を守るために試行錯誤した結果なんだと思う。

辨財天(弁財天)に戻りますが、弁財天とはもともとヒンドゥー教の女神であるとかはほぼ関係ないと思うので置いておいて、日本における弁財天とは日本神話に出てくる七福神の一人で神道(天皇)の教えが強いであろう。

こう思った時に戦後の人々の根底にある戦争への想いは少しはわかっているつもりなのでそれへの反抗心もあったのかもしれない、そんなに大事に思えなかったのかななんて思った。

当初なんでこんな場所を埋め立てたんだ!なんで当時の人は何も言わなかったのかなんて思ったりしてたが悲しくもあり仕方がない複雑な気持ちになった。

ただ、これからは日本が日本たる由縁であるこういうものはできるだけ残して大事にして行きたいと思う。

ハイヤ節は牛深から全国へ広がった。逆に牛深へ入ってきたものの一つが茨城県大洗町発祥の磯節。

ハイヤ節と同様酒盛りや祝いの席で歌われているものであるが、牛深で残っているものは大洗の磯節と比べるとテンポが早くアレンジされていて、原曲の歌詞はそのままではあるが牛深独自の歌詞が2番ほど付け加えられている。

今回はその中の一つ38番を記載して前半を終えます。

♪牛深港を 瀬戸外(ほか)ずれば 〈いちにのさんさんとっ〉

右に黒島 左は弁財天

沖(さきは)平瀬 〈よいよい〉

後ろ向きゃ 宮崎八幡様よ♪

ね、弁財天歌詞にもなってすごい大事にされてるじゃない。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

私自身子供の頃(小学生に上る前)の話になるのですが、絵を描くのが大嫌いだった。

その理由は、精神面が大きく作用していて何をするにも引っ込み思案で臆病だった。

自分が描いたものを人に見せるのが怖かったので絵を描くのが嫌いと言って避けていたのだ。

その転機になる出来事が今回の場所通天公園にはあった。

写生大会が通天公園で行われていたのを覚えていらっしゃる方はいますでしょうか?後にうしぶか公園へ会場が移る前ですね。

そこで幼稚園児だったわたしは通天公園に当時あった黄色い展望台を描いた。

もちろん幼稚園児なので両親に手伝ってもらって描いているwわけですが描き終わって提出する際、係の方にこれは凄いと褒めてもらって嬉しかったのを覚えています。

後にそれは何かの賞を頂いたのですが、これが後の僕の人生に大きく影響を与えてしまう出来事になってしまいました。

その展望台に登って今回夕日を描きたかったのですが、今はなかったのでその場所からの海を描きました。

記録のため前半の磯節の場所と合わせて載せます。

依頼された絵でしたので後にポスターやフライヤー用に加工しやすいようにデジタルで描きました。

それではどうぞ。

(クリックにて拡大出来ます)

江戸時代から現代までこの海のこの場所をたくさんの船が横切った。それはもう数えられないくらい。

この景色も間違いなく残すべき歴史ある場所ですね。

完成いたしましたので公開いたします。

前々回考察した藍より青くがこんなに自分の中で大きくなるなんて思っていなかった。

事前に言ってましたようにその石碑がある通天公園からの景色がわたしの牛深第五景です。

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

最初にこちらの写真をご覧ください。

(白黒の写真に彩色いたしました)

こんな情緒ある場所が牛深にあったんだ。

ご存じの方はわかってると思いますがここが当時正式には辨財天岩という場所。牛深では「べざいてん」と呼ばれ親しまれていたそうだ。

場所はこちら

現在県の水産試験場にするため埋め立てられている。

当時の観光案内などにはこの写真の場所が牛深名所7箇所のうちの一つとして紹介されている。

なぜそんな大事な場所が埋め立てられてるんだろうって誰だって思うだろう。

水産試験場ができたのが昭和36年ということなので埋め立てたのもその近年だろう。その頃の牛深の漁獲高は落ちている時期ということで想像してみた。

全国2位の漁獲量を誇った昭和24年当時から、その第一人者である浜中謙太郎さん、いわゆるけんたろどんはいつか不漁の時代が来ると予測し乱獲するだけではなく養殖にも力を入れないといけないと先を見越していたと聞く。

その流れは大きいだろう。

戦後高度経済成長の時代に並行して牛深の漁業を守るために試行錯誤した結果なんだと思う。

辨財天(弁財天)に戻りますが、弁財天とはもともとヒンドゥー教の女神であるとかはほぼ関係ないと思うので置いておいて、日本における弁財天とは日本神話に出てくる七福神の一人で神道(天皇)の教えが強いであろう。

こう思った時に戦後の人々の根底にある戦争への想いは少しはわかっているつもりなのでそれへの反抗心もあったのかもしれない、そんなに大事に思えなかったのかななんて思った。

当初なんでこんな場所を埋め立てたんだ!なんで当時の人は何も言わなかったのかなんて思ったりしてたが悲しくもあり仕方がない複雑な気持ちになった。

ただ、これからは日本が日本たる由縁であるこういうものはできるだけ残して大事にして行きたいと思う。

ハイヤ節は牛深から全国へ広がった。逆に牛深へ入ってきたものの一つが茨城県大洗町発祥の磯節。

ハイヤ節と同様酒盛りや祝いの席で歌われているものであるが、牛深で残っているものは大洗の磯節と比べるとテンポが早くアレンジされていて、原曲の歌詞はそのままではあるが牛深独自の歌詞が2番ほど付け加えられている。

今回はその中の一つ38番を記載して前半を終えます。

♪牛深港を 瀬戸外(ほか)ずれば 〈いちにのさんさんとっ〉

右に黒島 左は弁財天

沖(さきは)平瀬 〈よいよい〉

後ろ向きゃ 宮崎八幡様よ♪

ね、弁財天歌詞にもなってすごい大事にされてるじゃない。

*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

私自身子供の頃(小学生に上る前)の話になるのですが、絵を描くのが大嫌いだった。

その理由は、精神面が大きく作用していて何をするにも引っ込み思案で臆病だった。

自分が描いたものを人に見せるのが怖かったので絵を描くのが嫌いと言って避けていたのだ。

その転機になる出来事が今回の場所通天公園にはあった。

写生大会が通天公園で行われていたのを覚えていらっしゃる方はいますでしょうか?後にうしぶか公園へ会場が移る前ですね。

そこで幼稚園児だったわたしは通天公園に当時あった黄色い展望台を描いた。

もちろん幼稚園児なので両親に手伝ってもらって描いているwわけですが描き終わって提出する際、係の方にこれは凄いと褒めてもらって嬉しかったのを覚えています。

後にそれは何かの賞を頂いたのですが、これが後の僕の人生に大きく影響を与えてしまう出来事になってしまいました。

その展望台に登って今回夕日を描きたかったのですが、今はなかったのでその場所からの海を描きました。

記録のため前半の磯節の場所と合わせて載せます。

依頼された絵でしたので後にポスターやフライヤー用に加工しやすいようにデジタルで描きました。

それではどうぞ。

(クリックにて拡大出来ます)

江戸時代から現代までこの海のこの場所をたくさんの船が横切った。それはもう数えられないくらい。

この景色も間違いなく残すべき歴史ある場所ですね。

2013年04月13日

凛として眺望-牛深第四景

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

気がつけばもう4月中旬ですね。

早い早い。

私は普段ほんとに毎日毎日絵を描いているわけなのですが、絵を描くことにも調子のバイオリズムと言いますか、絶好調だったり絶不調だったりその波が訪れます。

これはどういうきっかけでそのスイッチが入るか、どうやったら抜け出せるかその答えは未だはっきりとはわかりません。

絶好調になるにはもちろん体力的なこともそうだし、心のこともそうだし、その他いろんなことが満たさせていないとその絶好調期間には入ることはありません。

その絶好調状態のときの自分は、描きたいという意欲が普段よりも溢れ、思考も普段とは比べ物にならないくらいに冴え、自分が自分でないような感覚になります。

アイデアが次々と出てきてその状態から覚めたときはどうしてそういうアイデアが出来たのかわからなく自分で不思議に思うことさえあります。

この感覚を出来るだけ長く続けさせたくて、何がきっかけで落ちるかもわからないのでほんとにそういう時にはそれ以外のことを出来るだけわたしはしません。

友人からちょっとご飯を食べに行こうよとか飲みに行こうよとかの誘いも調子が落ちるのが怖いので全部断ります。篭りっぱなしで食事をとる時間さえも無くすぐらいに。

そうやって周りの方の干渉も極力無くして協力してもらいます。

前回の絶不調は8ヶ月も続きました。一度落ちるとなかなか抜けだせないから怖いのです。

年が明けました。気力も体力もフルに近かった。

何か絶好調になる予感がする!

これを待っていたのです。ここで一回自分の全力の絵というものを描いてみようと思った。

描ける条件とその意欲とその絶好調のタイミングが重なるのはこれが初めて。

そうやって描き始めたのが年明け1月2日。

そして今日まで一日も空かさず3ヶ月が過ぎました。その間、他の依頼されている絵を待ってもらってひたすら自分の絵を描き続けました。

感情が高ぶり毎日涙を流しながら描き、その絶好調期間は2月の中旬過ぎに解けました。

それからは良くも悪くもない調子に。大事な部分のアイデア出しは終わっていたのでもう解けても大丈夫でした。

しかし結果から言いますとまだ出来上がっていません。進行度で言いますと5分の4過ぎた辺りだと思い

ます。

あとは碁や将棋で言うところの寄せを間違わなければというところなのですが、ここにきて絶不調に入ちゃいましたw

4月初めから描いても描いても納得行かず同じ所を描き直ししてばかりです。

絶不調の抜け出し方を作家の知人に相談したことがある。

その方が言うには「それでも描くしか無い」だった。

何度同じ所描き直しても描くしか無いのですよね。わかってる。

時間ばかり過ぎてしまい焦ってしまうのですが開き直るしかないのでしょう。こういうのは自分を追い込んでもしょうがないのはわかってる。

前回の絶不調の時はその回復するきっかけをくれたのがこのブログである牛深八景だった。

実は不調すぎて自分の絵が描けなくなって縋る思いで始めたのがこの牛深八景だったのです。

ということでまた故郷に頼ります。今週末2,3日牛深帰る。ハイヤ祭りまで待てません。

いきなりですがまたロケハン行きます。またいろんな楽しいお話もお伺いに行きます。もう電話してアポ取りました。

今描いている絵が自分の代表作になることを願って。

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

昨年末描いていた絵なのですが牛深八景の第四景。

今回アップします。

まず私の絵ではございませんが見ていただきたい絵があります。

牛深の方はご存じの方が多いでしょう。こちらです↓

この絵は昭和23年に描かれた加世浦、真浦、奥には天附の風景です。

描かれた方の詳しいお名前はわかりません。お話によると阿蘇のホテルを経営している方が趣味で描きに来られて数日寝泊まりされて描き上げ寄贈されたのだとか。

昭和23年ということは1948年、戦後間もない頃ですね。

茶色の屋根は茅葺き屋根だそうです。船も帆船だったそうだ。

長手はもちろん第一景でも書いたように埋め立てられておりません。

漁協組合のドックは同じ所にありますね。

一文字防波堤は埋め立てよりも先に有ったのですね。

これを見てもわかるのですが天附の方も民家がぎっしりですね。漁船もたくさん。穏やかな牛深の海とそこに生活するたくさんの人達の存在感が感じられます。

半世紀以上たってこの保存状態は凄いですね。飾ってある場所が日陰なのと適度な風当たりなどがよかったのでしょうね。上に掛けてあったので手にとって間近に見ることは出来なかったのですが木の板に描いてあったのかな?キャンバスや紙ではなかったような気がします。

ということで、この絵が描かれた同じ場所へ登ってみましたが、描かれた場所の現在は木が生い茂っていて残念ながら同じところから見ることはできませんでした。

まさか木を切るわけにも行きませんのでそこから少し引いた場所からの景色を私は描くことにしました。

それでは私の第四景どうぞ↓(クリックで拡大)

真浦地区は完全に草木で隠れてしまっていました。

比較します

これでわかりやすくなったでしょうか。

もちろん埋め立てもそうですがハイヤ大橋があるのが大きな違いですね。

それにしても漁船が少ないのが寂しい限りです。

ここももう少し見晴らしがいいように草木を切れば眺めももっとよくなりますね。ほんと帰るのが待ち遠しくなりました。

僕には牛深があって良かった。そして第五景に続きます。

はじめましての人ははじめまして!

気がつけばもう4月中旬ですね。

早い早い。

私は普段ほんとに毎日毎日絵を描いているわけなのですが、絵を描くことにも調子のバイオリズムと言いますか、絶好調だったり絶不調だったりその波が訪れます。

これはどういうきっかけでそのスイッチが入るか、どうやったら抜け出せるかその答えは未だはっきりとはわかりません。

絶好調になるにはもちろん体力的なこともそうだし、心のこともそうだし、その他いろんなことが満たさせていないとその絶好調期間には入ることはありません。

その絶好調状態のときの自分は、描きたいという意欲が普段よりも溢れ、思考も普段とは比べ物にならないくらいに冴え、自分が自分でないような感覚になります。

アイデアが次々と出てきてその状態から覚めたときはどうしてそういうアイデアが出来たのかわからなく自分で不思議に思うことさえあります。

この感覚を出来るだけ長く続けさせたくて、何がきっかけで落ちるかもわからないのでほんとにそういう時にはそれ以外のことを出来るだけわたしはしません。

友人からちょっとご飯を食べに行こうよとか飲みに行こうよとかの誘いも調子が落ちるのが怖いので全部断ります。篭りっぱなしで食事をとる時間さえも無くすぐらいに。

そうやって周りの方の干渉も極力無くして協力してもらいます。

前回の絶不調は8ヶ月も続きました。一度落ちるとなかなか抜けだせないから怖いのです。

年が明けました。気力も体力もフルに近かった。

何か絶好調になる予感がする!

これを待っていたのです。ここで一回自分の全力の絵というものを描いてみようと思った。

描ける条件とその意欲とその絶好調のタイミングが重なるのはこれが初めて。

そうやって描き始めたのが年明け1月2日。

そして今日まで一日も空かさず3ヶ月が過ぎました。その間、他の依頼されている絵を待ってもらってひたすら自分の絵を描き続けました。

感情が高ぶり毎日涙を流しながら描き、その絶好調期間は2月の中旬過ぎに解けました。

それからは良くも悪くもない調子に。大事な部分のアイデア出しは終わっていたのでもう解けても大丈夫でした。

しかし結果から言いますとまだ出来上がっていません。進行度で言いますと5分の4過ぎた辺りだと思い

ます。

あとは碁や将棋で言うところの寄せを間違わなければというところなのですが、ここにきて絶不調に入ちゃいましたw

4月初めから描いても描いても納得行かず同じ所を描き直ししてばかりです。

絶不調の抜け出し方を作家の知人に相談したことがある。

その方が言うには「それでも描くしか無い」だった。

何度同じ所描き直しても描くしか無いのですよね。わかってる。

時間ばかり過ぎてしまい焦ってしまうのですが開き直るしかないのでしょう。こういうのは自分を追い込んでもしょうがないのはわかってる。

前回の絶不調の時はその回復するきっかけをくれたのがこのブログである牛深八景だった。

実は不調すぎて自分の絵が描けなくなって縋る思いで始めたのがこの牛深八景だったのです。

ということでまた故郷に頼ります。今週末2,3日牛深帰る。ハイヤ祭りまで待てません。

いきなりですがまたロケハン行きます。またいろんな楽しいお話もお伺いに行きます。もう電話してアポ取りました。

今描いている絵が自分の代表作になることを願って。

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

昨年末描いていた絵なのですが牛深八景の第四景。

今回アップします。

まず私の絵ではございませんが見ていただきたい絵があります。

牛深の方はご存じの方が多いでしょう。こちらです↓

この絵は昭和23年に描かれた加世浦、真浦、奥には天附の風景です。

描かれた方の詳しいお名前はわかりません。お話によると阿蘇のホテルを経営している方が趣味で描きに来られて数日寝泊まりされて描き上げ寄贈されたのだとか。

昭和23年ということは1948年、戦後間もない頃ですね。

茶色の屋根は茅葺き屋根だそうです。船も帆船だったそうだ。

長手はもちろん第一景でも書いたように埋め立てられておりません。

漁協組合のドックは同じ所にありますね。

一文字防波堤は埋め立てよりも先に有ったのですね。

これを見てもわかるのですが天附の方も民家がぎっしりですね。漁船もたくさん。穏やかな牛深の海とそこに生活するたくさんの人達の存在感が感じられます。

半世紀以上たってこの保存状態は凄いですね。飾ってある場所が日陰なのと適度な風当たりなどがよかったのでしょうね。上に掛けてあったので手にとって間近に見ることは出来なかったのですが木の板に描いてあったのかな?キャンバスや紙ではなかったような気がします。

ということで、この絵が描かれた同じ場所へ登ってみましたが、描かれた場所の現在は木が生い茂っていて残念ながら同じところから見ることはできませんでした。

まさか木を切るわけにも行きませんのでそこから少し引いた場所からの景色を私は描くことにしました。

それでは私の第四景どうぞ↓(クリックで拡大)

真浦地区は完全に草木で隠れてしまっていました。

比較します

これでわかりやすくなったでしょうか。

もちろん埋め立てもそうですがハイヤ大橋があるのが大きな違いですね。

それにしても漁船が少ないのが寂しい限りです。

ここももう少し見晴らしがいいように草木を切れば眺めももっとよくなりますね。ほんと帰るのが待ち遠しくなりました。

僕には牛深があって良かった。そして第五景に続きます。

タグ :牛深八景

2012年12月31日

日本髪いいね牛深第三景

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

メリークリスマス~♪ってもうだいぶ過ぎてますね・・・

もう31日じゃないですかー。

やっとお正月の休みです。

今年一年はそこそこ普通に忙しかったですね。

このブログにも出会いました。他のところでもブログを持っていますがそっちと違って、こっちのこういう規模のゆっくりした感じで書きたいこと書くブログもいいものだなって思います。

大きくなりすぎると書きたいのに書けないってことよくあるから・・・匿名で書かせてもらっているのもそういう理由のためです。

他のブログ書いている方のを見て故郷の近況がわかるし、天草の人達だけで集まってやっているのがうれしいですね。

運営さまお疲れ様でございます。こういう場所を提供して頂いてありがとうございます。また来年もよろしくお願い致しますね。

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

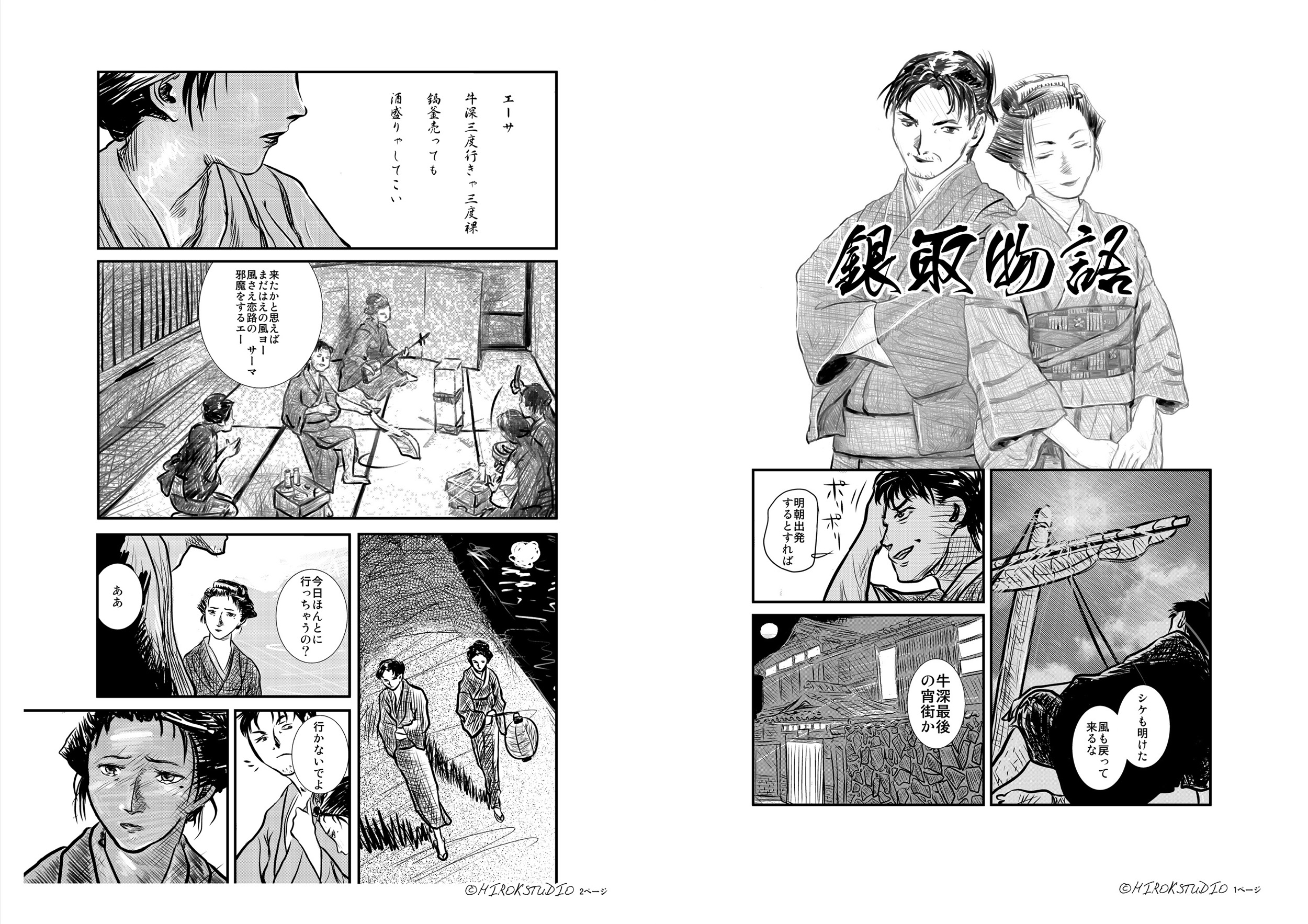

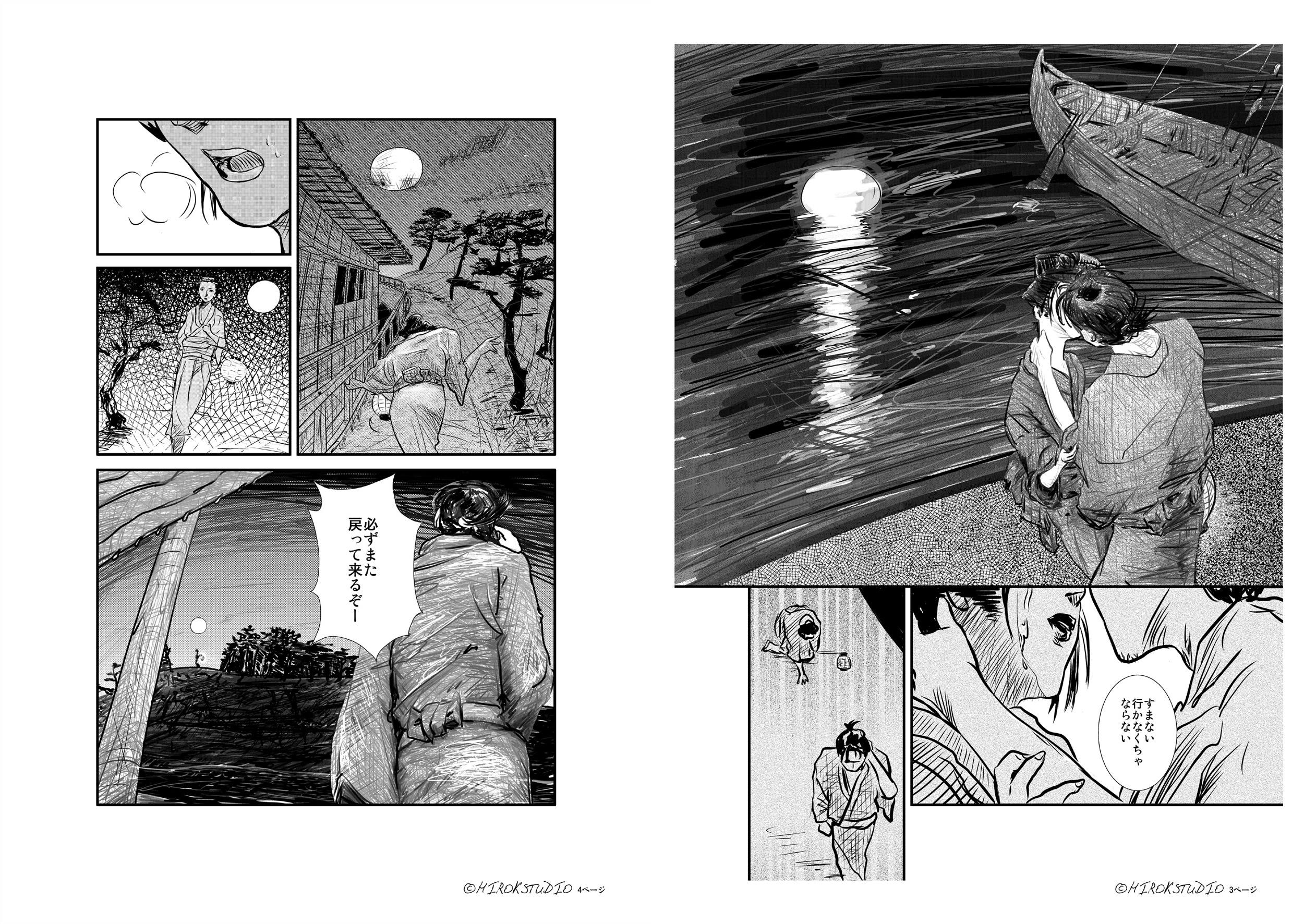

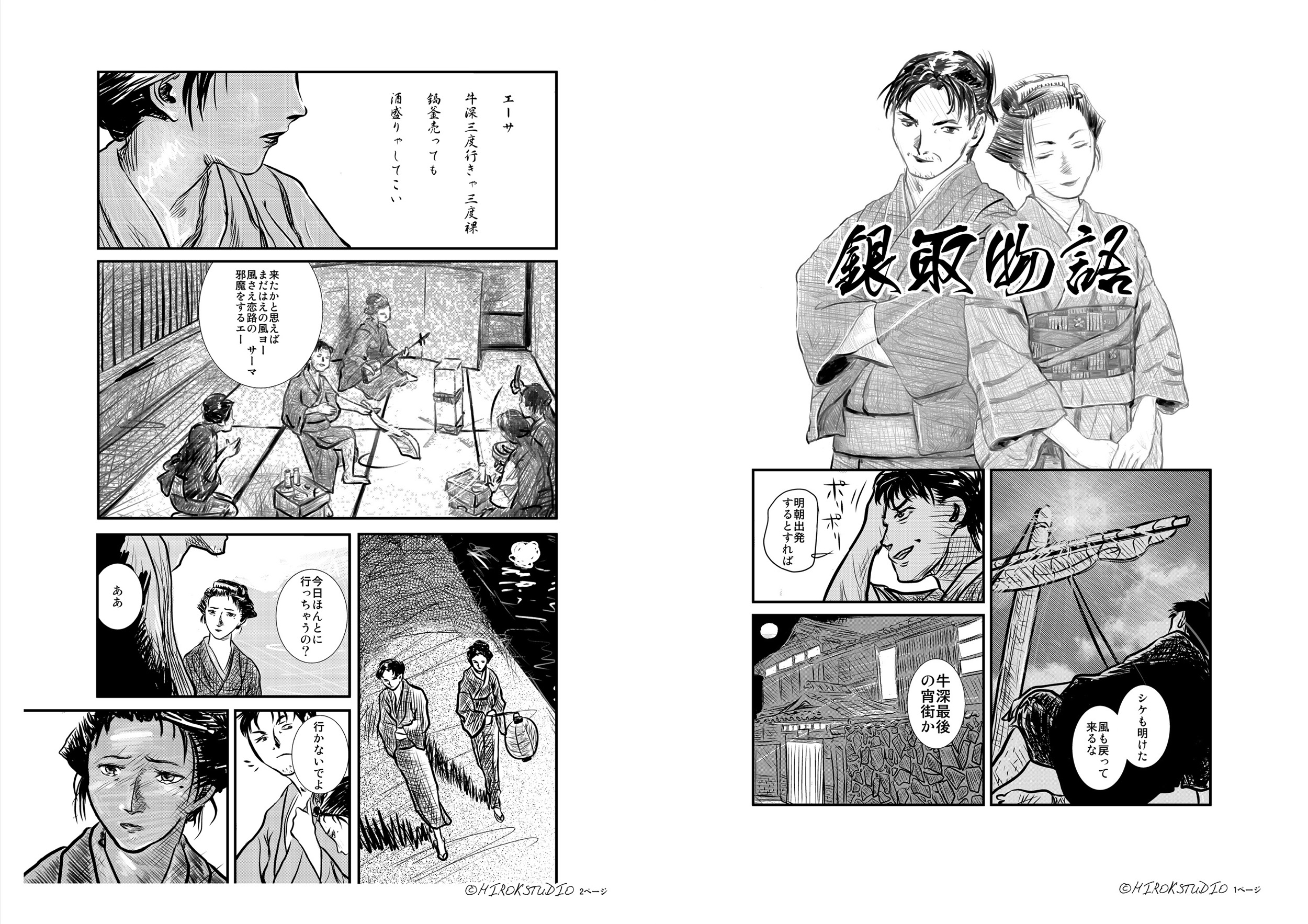

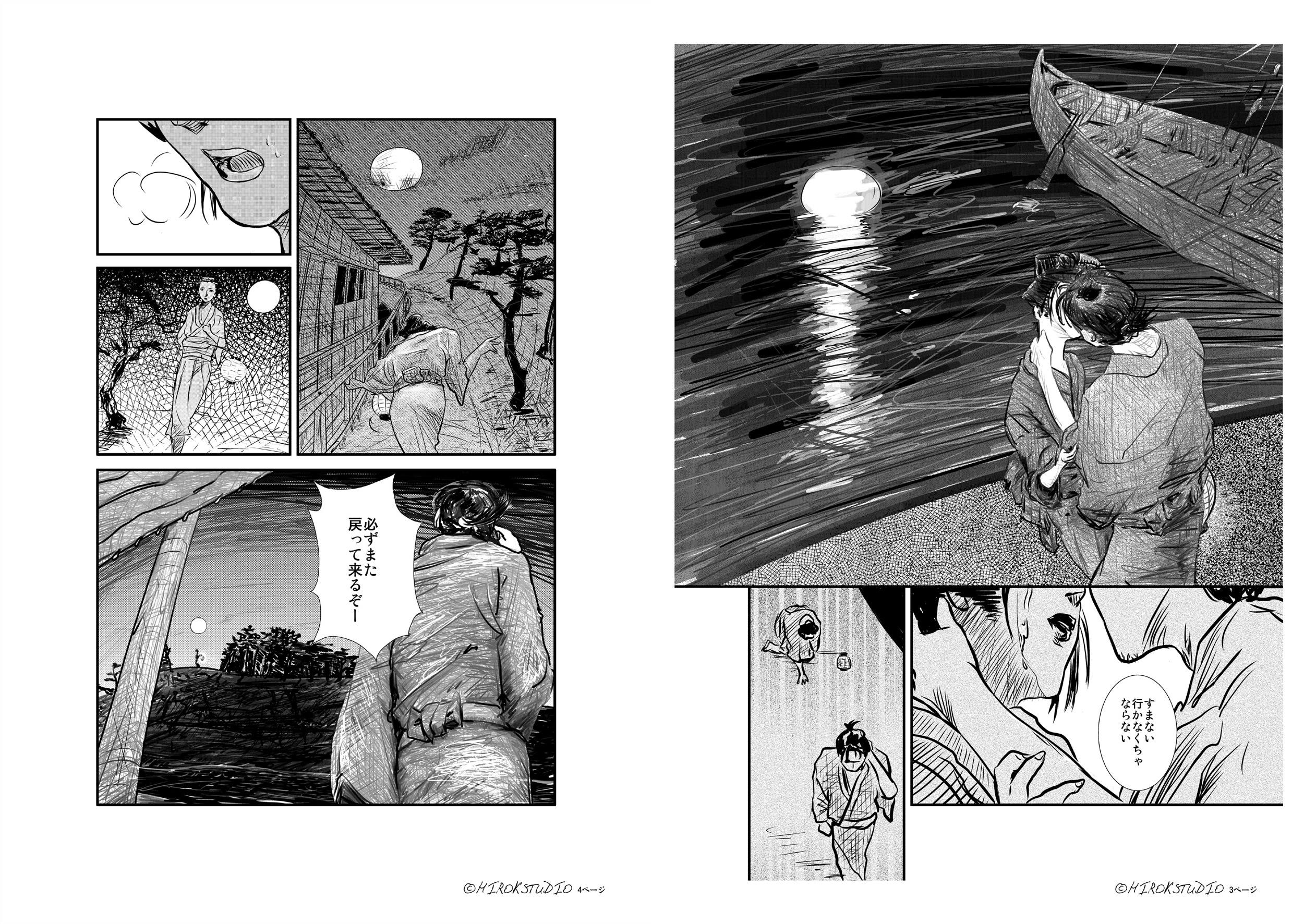

ということで第三景です。

実は三景で描いた油絵があるのですが、その絵は次回第四景にまわします。

先に三景として公開するのは・・・実はマンガを描きました。

そのマンガからお見せしますね。(画像クリックで拡大)

お分かりだと思いますが題材は新銀取り坂です。

このマンガで言いますと4ページ1コマ目の女郎さんが登っている坂がそれにあたります。

本土から来るお金のことを新銀と言い、女郎さんのことを新銀取りと言い、そしてその新銀取りさんが登り降りをした坂を新銀取り坂と呼んでいたということですね。

この辺りの山は今の山のように雑木が生えてなく松の木だけしか生えてなかったそうです。

落ちた松の枯れ葉をよくかき集めてたそうだ。お風呂の火を起こすときなどに使用したのかな?!

一点誤解がないように書いておきますと、このマンガの最後のページなのですが、松の木に提灯をぶら下げていつまでも出港する船を見送っているように見せたという話はほんとのお話だとお聞きしておりますが、それが今で言う営業目的だったかというのは私の脚色です。

牛深を離れる船乗りがいつまでも見送る提灯の明かりを見て、自分のことをそんなに思ってくれているんだと感じて「牛深の女は情が深い」という言葉が残っていることもありますので営業心が全くなく、純粋に相手を思って見送っていたのかも知れません。

現在の写真も記録のために一応載せておきます。

今年の豪雨の時に山崩れ起きたそうですね。今は土のうで応急的に固めてありました。(写真奥)こういう面白い場所は無くならないようには保存してもらいたいですね。

今回日本髪の女性の絵を描いて日本髪いいなって思いました。戦後牛深でもお正月には日本髪を結っていたそうですね。いいなぁ。見てみてかったな。

ということで今年も今日で終わりですね。

みなさん良いお年を。

はじめましての人ははじめまして!

メリークリスマス~♪ってもうだいぶ過ぎてますね・・・

もう31日じゃないですかー。

やっとお正月の休みです。

今年一年はそこそこ普通に忙しかったですね。

このブログにも出会いました。他のところでもブログを持っていますがそっちと違って、こっちのこういう規模のゆっくりした感じで書きたいこと書くブログもいいものだなって思います。

大きくなりすぎると書きたいのに書けないってことよくあるから・・・匿名で書かせてもらっているのもそういう理由のためです。

他のブログ書いている方のを見て故郷の近況がわかるし、天草の人達だけで集まってやっているのがうれしいですね。

運営さまお疲れ様でございます。こういう場所を提供して頂いてありがとうございます。また来年もよろしくお願い致しますね。

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

ということで第三景です。

実は三景で描いた油絵があるのですが、その絵は次回第四景にまわします。

先に三景として公開するのは・・・実はマンガを描きました。

そのマンガからお見せしますね。(画像クリックで拡大)

お分かりだと思いますが題材は新銀取り坂です。

このマンガで言いますと4ページ1コマ目の女郎さんが登っている坂がそれにあたります。

本土から来るお金のことを新銀と言い、女郎さんのことを新銀取りと言い、そしてその新銀取りさんが登り降りをした坂を新銀取り坂と呼んでいたということですね。

この辺りの山は今の山のように雑木が生えてなく松の木だけしか生えてなかったそうです。

落ちた松の枯れ葉をよくかき集めてたそうだ。お風呂の火を起こすときなどに使用したのかな?!

一点誤解がないように書いておきますと、このマンガの最後のページなのですが、松の木に提灯をぶら下げていつまでも出港する船を見送っているように見せたという話はほんとのお話だとお聞きしておりますが、それが今で言う営業目的だったかというのは私の脚色です。

牛深を離れる船乗りがいつまでも見送る提灯の明かりを見て、自分のことをそんなに思ってくれているんだと感じて「牛深の女は情が深い」という言葉が残っていることもありますので営業心が全くなく、純粋に相手を思って見送っていたのかも知れません。

現在の写真も記録のために一応載せておきます。

今年の豪雨の時に山崩れ起きたそうですね。今は土のうで応急的に固めてありました。(写真奥)こういう面白い場所は無くならないようには保存してもらいたいですね。

今回日本髪の女性の絵を描いて日本髪いいなって思いました。戦後牛深でもお正月には日本髪を結っていたそうですね。いいなぁ。見てみてかったな。

ということで今年も今日で終わりですね。

みなさん良いお年を。

2012年11月11日

牛深のが特別じゃない!?・・・牛深第二景

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

早速ですが第二景です。

何を描くのか先に言いますと「背戸輪(せどわ)」です。

なぜそう呼ぶのかとか、そういうことは他に検索してもらえればどこにでも書いてある事なので詳しいところは省略いたします。

まあ、一言で言うと背中あわせに家が建ち並んでいることからだということですが、天草街道フェスタのHPを見てみると同じような作りの町並みが天草にはいろいろあるようですね。呼び名も「せどわ」はもちろん「せどや」「とうや」など。天草のどこの地域にあるのかとかはそちらのHPで御覧ください。

牛深のせどわが特別じゃないんだ・・・

そんなことを思っていたとき立て続けに2つのTV番組を見た。

ひとつは列車に乗ってという旅行番組。

石原良純さんが牛深に来られた時の回だ。

その中でせどわの紹介もあった。

石原さんの感想は「港町のこういう景色は全国どこ行っても同じですね」だった。

わたしもそう思う。

そしてもう一つの番組

それは探偵ナイトスクープです。

『さらば、巡航船』という題名の回。

番宣からの転載です

「三重県の男性(52)から。私が生まれ育った三重県尾鷲市須賀利町は、34年前までは町に出る道路がない陸の孤島で、唯一の交通手段が巡航船だった。当時はこの巡航船で、他校に転任する先生や就職で須賀利を離れる友人たちを、何人も見送った。船と港をつなぐ七色の紙テープが、切れて海に溶けていくのを見るうちに、この地に取り残される感覚に陥り、自分もここを出たいと心の中で叫んでいた。」

この依頼者の男性はふるさとを離れる人を見送ったことはあったが見送られる側がやってみたいという依頼だった。

この光景は牛深でも見られていたことはわたしの世代でも知っていました。わたしも一度だけそうやって見送ったことがあり、以前からやっていたんだよと母が教えてくれたことを覚えているからだ。

今やる人はまぁ、いないと思う。けど今でも紙テープは牛深港で販売してて欲しいと思った。

そしてその番組で出てくる町は牛深よりも規模こそ小さかったものの似ているところが多かった。

漁師の力仕事をするために食べていたおにぎりが黒糖でまぶしてあった。甘いおにぎりだ。

これは食材は違えどその用途から牛深で言うところの赤巻じゃないですか。

そしてなんとそこにも出てきます。家と家の間隔が近く細い路地。

そこではその道のことを「せこ」と呼んでいた。

その男性は道が狭いからせこいから!?「せこ」と呼んでいると言っていた。

家を立てる平地が狭いためどうしても全国そういう家の配置になってしまうのだろう。

ほんと牛深に似てるなって思った。

そしてまた牛深のせどわが特別じゃないんだと思った。

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・

いやいや、特別ですよ、ちゃんと

今回わたしがお話をお伺いした中でとても興味を引いたことがあった。

それは牛深のせどわには、その筋ひとつ一つに名前がついていたということだった。

・現在のたまみらーめんさんの筋 「ひょこし町」

火起こしが訛ってそう呼ぶ。七輪に種火を入れて置いておけば火が起こるのでその名がついたと言われているそうですが、実際はそういうことはなくやはり火吹竹を使って火起こしをしていたそうです。

それぐらい風通りがよかったことの例えなのでしょうね。

・ひょこし町より一本現在の加世浦公園側の筋 「ほらんきゃ町」

ほらんきゃとはホラ貝のことで、家の軒先がそろっておらずバラバラに出来ていることから、ホラ貝の内部断面の形に例えられたとのことでした。

・一番加世浦公園側の筋 「へっちん町」

へっちんとはトイレ・かわや・便所のこと。雪隠(せっちん)が訛ったものとのこと。

以前は農作物の肥料用に野菜を売りに来られた農家の方が帰りに船で汲み取りしたものを運んでいたそうで、特にこの通りはその汲み取り口が筋に集まっていたためそういう名前がついたということです。

地域面積自体は狭いのにそんなに細かく地名を分ける必要がどこにあるのか不思議な感じがしたのが第一印象。ここからは個人的な想像です。

昭和24年イワシ景気で水揚げ量が全国第2 位になり、昭和30年の人口3 万8 千人にもなったという事なので、そんなに人が多いのであれば、誰かの話をする場合、加世浦の◯◯さんでは誰のことか伝わりづらかったことは容易に想像できる。

その為もっと細かく地名を分けて呼ぶ必要があったのではないか。そこに町という名前をつけるぐらい活気があったということではないでしょうか。

全国にランクインできる漁獲量を持っていた牛深だからこそ、その他の漁師町にはないであろう特別なことをここで見つけたような気がしました。

そして、いろんな牛深のせどわの紹介でこの名前まで記載してあったら特別感が増しおもしろいなって思いました。

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

せどわを描くと聞いてみなさんイメージされているものがあると思います。

おそらくわたしが描いた場所はそこのイメージとは違うと思います。

いろいろせどわも改めて歩いてみたのですが、何箇所か絵になるところはあったものの、当たり前の話道が狭すぎて、通りを広い視野で見ることができない。

その中で物理的にもせどわ的にも絵的にもわたしが選んだ場所があります。

第2景こちらです。(クリックで拡大)

ここもせどわなのは間違いないですよね。

カブ号に力入れすぎとかは言わないでw

メインの道も周りのお家もそしてもちろんカブ号も描いてて楽しかったです。

今回は油絵でございました。

子供の頃見ていた何気ない風景はそこにある歴史を知ってこんなにも僕の心に色を加えてくれるものなんだな。そしてまたすぐに次の絵を描きたくなった。

はじめましての人ははじめまして!

早速ですが第二景です。

何を描くのか先に言いますと「背戸輪(せどわ)」です。

なぜそう呼ぶのかとか、そういうことは他に検索してもらえればどこにでも書いてある事なので詳しいところは省略いたします。

まあ、一言で言うと背中あわせに家が建ち並んでいることからだということですが、天草街道フェスタのHPを見てみると同じような作りの町並みが天草にはいろいろあるようですね。呼び名も「せどわ」はもちろん「せどや」「とうや」など。天草のどこの地域にあるのかとかはそちらのHPで御覧ください。

牛深のせどわが特別じゃないんだ・・・

そんなことを思っていたとき立て続けに2つのTV番組を見た。

ひとつは列車に乗ってという旅行番組。

石原良純さんが牛深に来られた時の回だ。

その中でせどわの紹介もあった。

石原さんの感想は「港町のこういう景色は全国どこ行っても同じですね」だった。

わたしもそう思う。

そしてもう一つの番組

それは探偵ナイトスクープです。

『さらば、巡航船』という題名の回。

番宣からの転載です

「三重県の男性(52)から。私が生まれ育った三重県尾鷲市須賀利町は、34年前までは町に出る道路がない陸の孤島で、唯一の交通手段が巡航船だった。当時はこの巡航船で、他校に転任する先生や就職で須賀利を離れる友人たちを、何人も見送った。船と港をつなぐ七色の紙テープが、切れて海に溶けていくのを見るうちに、この地に取り残される感覚に陥り、自分もここを出たいと心の中で叫んでいた。」

この依頼者の男性はふるさとを離れる人を見送ったことはあったが見送られる側がやってみたいという依頼だった。

この光景は牛深でも見られていたことはわたしの世代でも知っていました。わたしも一度だけそうやって見送ったことがあり、以前からやっていたんだよと母が教えてくれたことを覚えているからだ。

今やる人はまぁ、いないと思う。けど今でも紙テープは牛深港で販売してて欲しいと思った。

そしてその番組で出てくる町は牛深よりも規模こそ小さかったものの似ているところが多かった。

漁師の力仕事をするために食べていたおにぎりが黒糖でまぶしてあった。甘いおにぎりだ。

これは食材は違えどその用途から牛深で言うところの赤巻じゃないですか。

そしてなんとそこにも出てきます。家と家の間隔が近く細い路地。

そこではその道のことを「せこ」と呼んでいた。

その男性は道が狭いからせこいから!?「せこ」と呼んでいると言っていた。

家を立てる平地が狭いためどうしても全国そういう家の配置になってしまうのだろう。

ほんと牛深に似てるなって思った。

そしてまた牛深のせどわが特別じゃないんだと思った。

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・

いやいや、特別ですよ、ちゃんと

今回わたしがお話をお伺いした中でとても興味を引いたことがあった。

それは牛深のせどわには、その筋ひとつ一つに名前がついていたということだった。

・現在のたまみらーめんさんの筋 「ひょこし町」

火起こしが訛ってそう呼ぶ。七輪に種火を入れて置いておけば火が起こるのでその名がついたと言われているそうですが、実際はそういうことはなくやはり火吹竹を使って火起こしをしていたそうです。

それぐらい風通りがよかったことの例えなのでしょうね。

・ひょこし町より一本現在の加世浦公園側の筋 「ほらんきゃ町」

ほらんきゃとはホラ貝のことで、家の軒先がそろっておらずバラバラに出来ていることから、ホラ貝の内部断面の形に例えられたとのことでした。

・一番加世浦公園側の筋 「へっちん町」

へっちんとはトイレ・かわや・便所のこと。雪隠(せっちん)が訛ったものとのこと。

以前は農作物の肥料用に野菜を売りに来られた農家の方が帰りに船で汲み取りしたものを運んでいたそうで、特にこの通りはその汲み取り口が筋に集まっていたためそういう名前がついたということです。

地域面積自体は狭いのにそんなに細かく地名を分ける必要がどこにあるのか不思議な感じがしたのが第一印象。ここからは個人的な想像です。

昭和24年イワシ景気で水揚げ量が全国第2 位になり、昭和30年の人口3 万8 千人にもなったという事なので、そんなに人が多いのであれば、誰かの話をする場合、加世浦の◯◯さんでは誰のことか伝わりづらかったことは容易に想像できる。

その為もっと細かく地名を分けて呼ぶ必要があったのではないか。そこに町という名前をつけるぐらい活気があったということではないでしょうか。

全国にランクインできる漁獲量を持っていた牛深だからこそ、その他の漁師町にはないであろう特別なことをここで見つけたような気がしました。

そして、いろんな牛深のせどわの紹介でこの名前まで記載してあったら特別感が増しおもしろいなって思いました。

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

せどわを描くと聞いてみなさんイメージされているものがあると思います。

おそらくわたしが描いた場所はそこのイメージとは違うと思います。

いろいろせどわも改めて歩いてみたのですが、何箇所か絵になるところはあったものの、当たり前の話道が狭すぎて、通りを広い視野で見ることができない。

その中で物理的にもせどわ的にも絵的にもわたしが選んだ場所があります。

第2景こちらです。(クリックで拡大)

ここもせどわなのは間違いないですよね。

カブ号に力入れすぎとかは言わないでw

メインの道も周りのお家もそしてもちろんカブ号も描いてて楽しかったです。

今回は油絵でございました。

子供の頃見ていた何気ない風景はそこにある歴史を知ってこんなにも僕の心に色を加えてくれるものなんだな。そしてまたすぐに次の絵を描きたくなった。

2012年10月16日

気持ちを込めた牛深第一景

こんにちわ!

はじめましての人ははじめまして!

ということで今回から牛深八景の第一回目に入りたいと思います。

最初に描いた場所は、帰省する前に描こうとイメージしていたところとは全く違う場所になってしましました。

いろいろ調べて、実際行ってみて最初に描くのはここだなって決めたのでした。

事前にご説明させて頂きますが、お話を伺ったものをまとめて書いていることもあり、歴史的文書を詳しく調べたわけではございませんので、もしかしたら年代など事実とは異なることがあるかもしれません。

そういった点はご指摘していただいて構いませんので、わたしが間違えても優しい目で読んでくださいね。もちろんわたしが書くこともご存知の方もたくさんおられると思います。そういう方は懐かしい気持ちになっていただければ幸いです。

今回重点的に調べたのは漁業と共に栄えてきた牛深の中心的存在にあった真浦・加世浦地区です。

以前のこの辺りの地名は今の船津、真浦、加世浦を合わせて舟津郷と呼んでいたそうだ。

ちなみに今の船津と岡区の間にある、むつみ橋が無いころはもちろんそこは海によってはっきり分かれていたためそれより市街地方面のことを岡郷と呼んでいたそうです。

これは当時そこには金比羅山の丘があったためそういう名称だっただろうということでした。その金比羅山は昭和49年になくなったようです。

地名の由来といえば牛深の由来ですよね。

これも諸説あるそうでほんとのところはわかりませんが、潮が深い→潮深(うしおぶか)→うしょぶか→うしぶか→牛を当て字で牛深・・・わたしもこれが正解っぽいなと思ったりします。牛とはまったく関係がないのは感じてはいましたw地名とかは結構簡単に決まってるものが多いですもんね。

そうそう、以前は天草のことを苓州と読んでいたそうですね。今でも苓北という地名は残っていますがもちろんそれに対して南側は牛深も含め苓南という地名でした。

わたしはそんなの全く知りませんでした。

ご存知の方は知らないはずないでしょーと言われると思います。

牛深小学校の校歌を忘れたわけではないでしょ!?って

そうですよね。もちろん今でも2番まで歌えますけど、わたしは子供の頃意味もわからず歌っていたのです。

最初にでてきてますねw

あぁー♪【れいなん】にー♪さきそめしー♪

子供の頃はなぜそういうことを気にしなかったのかなぁて今になると思いますね。

作詞作曲者が不明だそうですが、曲はむかしー♪むかしー浦島はー♪と同じですよね(^m^;)

そのことは子供の頃から言ってたんですけどね。

牛小校歌といえば・・・って脱線しすぎでしょうかΣ(´∀`;)

では今回はこの話題を最後にします。

校歌の一番の最後のところの「集う我が友1千名」のところですけどこの数字のところが最初3千名→2千名→1千名と少なくなったのはみなさんご存知でしょう。

これはただ単に子供の人数が少なくなったからって思われてる方も多いと思います。

実はそれだけではなかったようです。

3千名の頃は天附や茂串の児童も牛深小学校(当時は尋常高等小学校)に来ていたとのことでした。

子供も多い時代に校区も広かったということでした。

わたしの頃は全校児童800人ぐらいだったと、千人いないのに1千名って歌ってるって思ってたことを思い出しました。今の牛小児童はどれくらいいるのでしょうか、もっと減ってるんでしょうね。

さて脱線しすぎました。八景のお話に戻します。

今回加世浦の海岸沿いを歩きました。

そこから海を見た景色は素晴らしい。今はハイヤ大橋が大きな存在感を示し完全なる自然の景色とは言いがたいですが素晴らしいものでした。ハイヤ大橋が掛かる前にもじっくりその景色を見たかったなぁって思いました。

1963年(昭和38年)当時の長手の写真をいただきました。

白黒写真でしたので色を想像で塗ってみました。こちらです↓

撮影場所はおそらく牛深灯台(加世浦の山の灯台)のところからでしょう。

今の漁民住宅のところはまだ埋め立てられていません。もちろん魚藍観音様のところもまだありません。

一番上の島が天附。左上が一文字防波堤。その防波堤の下の瀬が前々回のブログの白黒写真に出ていた瀬を反対側から見たところということになるでしょう。

陸に船が上がっているところが船の修理などを行う漁協組合のドックです。

煙突が見えるのは魚の加工場である納屋だということです。

えと・・これがわたしの八景の絵ですなんて言いませんよw

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

今回八景の第一作品としてわたしが描いた場所は加世浦・長手から見たハイヤ大橋です。

どのようにして描いているのか制作途中の実際の画像を順番に載せていきます。

(デジタル画です。画像サイズは小さくしております)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

地元の方はわかると思いますが、こちらの方向に太陽があるのは夕日ではなく朝日です。この景色はほんとに美しく思いました。

これにて一旦完成ですが、これで終わりではなくこの絵を元に版画加工致します

それではその最終完成画像です。(クリックで大きな画像)

以上で牛深八景の最初の作品投稿は終わりに致します。ほんとに牛深の歴史はおもしろいし美しい場所もたくさんありますね。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。長文失礼いたしました。

続きを読む

はじめましての人ははじめまして!

ということで今回から牛深八景の第一回目に入りたいと思います。

最初に描いた場所は、帰省する前に描こうとイメージしていたところとは全く違う場所になってしましました。

いろいろ調べて、実際行ってみて最初に描くのはここだなって決めたのでした。

事前にご説明させて頂きますが、お話を伺ったものをまとめて書いていることもあり、歴史的文書を詳しく調べたわけではございませんので、もしかしたら年代など事実とは異なることがあるかもしれません。

そういった点はご指摘していただいて構いませんので、わたしが間違えても優しい目で読んでくださいね。もちろんわたしが書くこともご存知の方もたくさんおられると思います。そういう方は懐かしい気持ちになっていただければ幸いです。

今回重点的に調べたのは漁業と共に栄えてきた牛深の中心的存在にあった真浦・加世浦地区です。

以前のこの辺りの地名は今の船津、真浦、加世浦を合わせて舟津郷と呼んでいたそうだ。

ちなみに今の船津と岡区の間にある、むつみ橋が無いころはもちろんそこは海によってはっきり分かれていたためそれより市街地方面のことを岡郷と呼んでいたそうです。

これは当時そこには金比羅山の丘があったためそういう名称だっただろうということでした。その金比羅山は昭和49年になくなったようです。

地名の由来といえば牛深の由来ですよね。

これも諸説あるそうでほんとのところはわかりませんが、潮が深い→潮深(うしおぶか)→うしょぶか→うしぶか→牛を当て字で牛深・・・わたしもこれが正解っぽいなと思ったりします。牛とはまったく関係がないのは感じてはいましたw地名とかは結構簡単に決まってるものが多いですもんね。

そうそう、以前は天草のことを苓州と読んでいたそうですね。今でも苓北という地名は残っていますがもちろんそれに対して南側は牛深も含め苓南という地名でした。

わたしはそんなの全く知りませんでした。

ご存知の方は知らないはずないでしょーと言われると思います。

牛深小学校の校歌を忘れたわけではないでしょ!?って

そうですよね。もちろん今でも2番まで歌えますけど、わたしは子供の頃意味もわからず歌っていたのです。

最初にでてきてますねw

あぁー♪【れいなん】にー♪さきそめしー♪

子供の頃はなぜそういうことを気にしなかったのかなぁて今になると思いますね。

作詞作曲者が不明だそうですが、曲はむかしー♪むかしー浦島はー♪と同じですよね(^m^;)

そのことは子供の頃から言ってたんですけどね。

牛小校歌といえば・・・って脱線しすぎでしょうかΣ(´∀`;)

では今回はこの話題を最後にします。

校歌の一番の最後のところの「集う我が友1千名」のところですけどこの数字のところが最初3千名→2千名→1千名と少なくなったのはみなさんご存知でしょう。

これはただ単に子供の人数が少なくなったからって思われてる方も多いと思います。

実はそれだけではなかったようです。

3千名の頃は天附や茂串の児童も牛深小学校(当時は尋常高等小学校)に来ていたとのことでした。

子供も多い時代に校区も広かったということでした。

わたしの頃は全校児童800人ぐらいだったと、千人いないのに1千名って歌ってるって思ってたことを思い出しました。今の牛小児童はどれくらいいるのでしょうか、もっと減ってるんでしょうね。

さて脱線しすぎました。八景のお話に戻します。

今回加世浦の海岸沿いを歩きました。

そこから海を見た景色は素晴らしい。今はハイヤ大橋が大きな存在感を示し完全なる自然の景色とは言いがたいですが素晴らしいものでした。ハイヤ大橋が掛かる前にもじっくりその景色を見たかったなぁって思いました。

1963年(昭和38年)当時の長手の写真をいただきました。

白黒写真でしたので色を想像で塗ってみました。こちらです↓

撮影場所はおそらく牛深灯台(加世浦の山の灯台)のところからでしょう。

今の漁民住宅のところはまだ埋め立てられていません。もちろん魚藍観音様のところもまだありません。

一番上の島が天附。左上が一文字防波堤。その防波堤の下の瀬が前々回のブログの白黒写真に出ていた瀬を反対側から見たところということになるでしょう。

陸に船が上がっているところが船の修理などを行う漁協組合のドックです。

煙突が見えるのは魚の加工場である納屋だということです。

えと・・これがわたしの八景の絵ですなんて言いませんよw

*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪。★*・゜・*♪*.♪。★*・゜*.♪

今回八景の第一作品としてわたしが描いた場所は加世浦・長手から見たハイヤ大橋です。

どのようにして描いているのか制作途中の実際の画像を順番に載せていきます。

(デジタル画です。画像サイズは小さくしております)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

地元の方はわかると思いますが、こちらの方向に太陽があるのは夕日ではなく朝日です。この景色はほんとに美しく思いました。

これにて一旦完成ですが、これで終わりではなくこの絵を元に版画加工致します

それではその最終完成画像です。(クリックで大きな画像)

以上で牛深八景の最初の作品投稿は終わりに致します。ほんとに牛深の歴史はおもしろいし美しい場所もたくさんありますね。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。長文失礼いたしました。

続きを読む